2023.10.29

おおいた演劇の会 事務局長を務めております堺絵理です。

新型コロナウイルス感染症も5類に移行して、今年5月からは色々な制限がなくなり日々の活動、演劇稽古も動きやすくなりました。みなさんの活動はいかがでしょうか。

私たちは3年ほど前から15周年企画の準備を進めていましたが、コロナによってファミレス会議中心の活動がオンライン会議中心になったりと、新しい生活様式(既に懐かしい響き…)が便利なほうにも作用しているのを、複雑な思いで実感したこの3年間でした。

新型コロナによる制限がかかる間、毎年上演している大分の空襲を題材にした朗読劇「蝉なきやまず」も、どのように実施するのか、模索に模索を重ねた期間でした。結局、中止という選択は行わず、2回のオンライン上演と、1回のごく小規模の朗読会(「劇」ではなく)を行いました。

その副産物として、動画を記録しましたので、ぜひ、ご覧いただければ嬉しいです♪

おおいた演劇の会 公式ホームページ (syoutikubai.com)

そして何より、不安だったのは、コロナ前の稽古のペースに戻れるか?ということ。フルタイムで仕事をしているので、ヘトヘトの仕事終わりに稽古場に行けるだろうか?なんてやわなことを考えていたりしました。とはいえ、人間、慣れるものですね。何とか週4の稽古を続けた自分に拍手です。稽古のない日は残業の嵐です…苦笑

さて15周年記念企画は、おおいた演劇の会としては初となるミュージカル風の作品に取り組むことにしました。「大分で演劇の裾野を広げる」という団体の目的を考えたときに、やはり舞台作品を作ること、と会員さんや実行委員会で話をし、舞台作品の創作に取り組むことに。当団体が「劇団」ではないので、こうした記念行事的な節目に、作品づくりをしています。

本番は2023年11月末。この原稿を書いている時点で、すでに2か月を切っています。昨年12月にオーデイションを行い、あっという間にここまで来ました。演劇未経験の方から大ベテランさんまでが集まってくださり、物語を一つ一つ積み上げています。

今回は「夜間中学」を舞台にした作品。九州で初めて開校された夜間中学が福岡にありますが、九州各県でも続々と開校の準備が進められています。大分県もまだ検討の段階でありますが、まだ見ぬ「夜間中学」という舞台を今回、演劇公演として作品に取り入れました。

制作サイドとしては、補助金への挑戦もなかなか実を結ばず、8月にはクラウドファンディングを実施しました。無事に目標額を達成することができ、心底ほっとしています。

ご支援、ご協力くださった皆様、この場をお借りして、感謝申し上げます。

クラウドファンディングのページに私たちの思いをつづったので紹介させてください。

「繋がる」社会を作りたい~夜間中学を舞台にした演劇公演を成功させたい!! (rescuex.jp)

今回は私も役者としても参戦です。制作側の期間が長く、(朗読劇は別として)一つの作品に役者として参加するのは数えるほどしかありませんが、ともかく、全身全霊で取り組んでいる真っ最中。長いリハビリ期間で得た経験も、体験も、無駄なものはなかったなあとしみじみと感じつつ、やっと楽しさも感じています。

本作品は、おおいた演劇の会としてもチャレンジの作品です。

ぜひ、11月25日、26日、足をお運びいただけると嬉しいです。

大分の、九州の、演劇の発展を願って。

堺絵理(おおいた演劇の会 事務局長)

2023.07.08

【自己紹介】

「くすまち演劇研究会」の事務局長をさせていただいております竹内妙子です。私が演劇に本格的に携わるようになったのは、20年前のことです。玖珠町文化振興会が50周年記念行事として、地元の先人を描いた「協心橋物語、龍を見る人」を公演する際に、スタッフとして関わらせていただいたことがきっかけでした。「舞台を創る」ことに、すっかり魅了されてしまいました。これまで、仕事と両立しながら、かなりハードな毎日を送っていましたが、「好きこそものの上手なれ」という諺にあるように、好きなことをしているからこそ、多少きつくても気持ちにハリができ、それを仕事にも生かせるようになったのだと感じています。しかし、私自身疲労回復に時間のかかる年齢になってきたことや会員の仕事や学校との両立を考えると、これからの練習の在り方を工夫せねばならないと感じているところです。

【地域に根付いた劇団に】

玖珠町は、大分県の西部に位置する人口1万5千人弱の小さな町です。

JRの駅を降りると、大きな伐株の形をした山(伐株山)、機関庫跡地が目に入ります。街はずれには、城跡、森藩の庭園、童話碑など、歴史を感じさせる史跡がたくさんあります。

「くすまち演劇研究会」は、玖珠町文化振興会主催の2本の演劇公演「龍を見る人」「三日月の瀧物語」終了後、地域に演劇文化を根付かせたいという文化振興会会長の願いから、2010年8月27日に発足し、今年で13年目を迎えます。文化振興会が取り組んだ2本の演劇は、いずれも玖珠町の先人や玖珠町に伝わる話をもとに脚本が創られました。町民の皆さんに、玖珠町の歴史や良さを知ってほしいと願ってのことでした。私どもは、その思いを受け継ぎ、町内に伝わる民話や先人たち、地道な活動を続けてこられている町内の方々を取材し脚本を創作しています。また、玖珠町が「童話の里」と呼ばれるきっかけになった、日本のアンデルセンともいわれている先人「久留島武彦」の考え「信じ合い助け合い互いに違いを認め合い」を理念とし、「共生」をテーマとしています。これまで、「恋が淵~河童の証文」「鬼牙城異伝」「命と命(まこととみこと)~伐株山秘話」「海に光る壺~久留島童話」「慈恩の瀧物語」「種をまく 久留島武彦~若き日の物語」「ワッショイ!くすまち」等の公演を行ってきました。公演を見に来た町民の皆さんから、自分たちの地区の話を演劇にしてほしいという声も聞かれるようになりました。会員は幼児から高齢者まで年齢層は幅広く、毎年、半数ほどが入れ替わりながら練習を積み重ねています。劇団の組織の中の家族会の存在も会員全員の大きな支えにもなっています。

【伝えたいこと】

町内には、私どもの劇団の他に町内の公共施設「わらべの館」で活動している「わらべサークル協議会」のメンバーの方々がいます。えほんの会・語りべの会・児童文化サークル・人形劇団など、「童話の里」で子どもたちに何を伝えるかを念頭に、「わらべの館」の主要行事の折に公演を行っています。

ここ数年の間に、久留島武彦童話が絵本になったことで、語ったり、影絵にしたり、人形劇にしたりと、久留島武彦の考えを伝えやすくなっています。玖珠町で、毎年子どもの日に開催される童話祭では、おとぎ劇場と題して午前と午後の2回公演を行っています。

また、町内にはプロの役者である「あべこ」さんが住んでおり、童話の里くすファンタジーミュージカルスタジオを主宰し、ミュージカルの脚本や演出を手掛け、地元玖珠や別府市、大分市の子どもたちの指導に当たり公演を行っています。最近では、「日本初の少女車掌物語」が玖珠町で初演されました。町内にある数少ない劇団なのですが、横の連携をとることが難しいのが実情です。

【これから】

昨年度、コロナ禍で2年間見合わせていた練習及び公演を実施することができました。

2年の間、事務局会は開催していたものの、全員を集めることができず、お互いの近況を気にかけ連絡を取りあっていました。しかし、2年のブランクは大きく、年齢や学校事情から退会する会員も出てきました。久しぶりに集まった時、全員が懐かしさと「あの感動を再び味わえる」という期待感でいっぱいになったのを覚えています。これから、私どもの研究会は、会員全員が伝えたいことは何かを研究し合い、表現のスキルアップをはかりながら、会員相互はもちろん他団体とのコミュニケーションをとり、さらに充実した演劇公演を行っていきたいものです。

文責 竹内妙子(くすまち演劇研究会)

2021.07.31

【自己紹介】

2020年度より、おおいた演劇の会の事務局長をさせていただいています、堺絵理です。演劇に携わってきたのは大学の時(今から十??年前)と、この7年程です。大学卒業後は、仕事との両立に苦労して、しばらく演劇から離れていました。仕事もある程度年数が経ち、仕事と演劇の両方を楽しんで活動をしています。最近気づいたのは、やりたいことを全部やるには体力が必要だなということです。大概タフなので、残業でもなんでもOKなのですが、寝不足はキツイ年齢になってきました。

【右往左往の2020年】

事務局長に就任した2020年は新型コロナウイルスの感染拡大で、様々な活動を自粛または変更せざるを得ない1年でした。先が見えないので、すべての活動は臨機応変に。演劇の会では、おととしからワークショップ事業を追加したものの、初年度は中止、2年目は対面での実施を断念しました。

【オンラインの効用】

コロナの拡大とともに、普及したのがオンラインツールです。事務局メンバーの仕事柄、コロナ下で集まることも難しく、事務局会議にはさっそくzoomを導入しました。いつもなら仕事終わりにファミレスや公民館で集まりますが、オンラインの場合はまず帰宅。バタバタとパソコンをたちあげて「お疲れ様です」。

便利です、便利ですよね。お互いが家にいて、パソコン一つで顔をみながら、気軽に会議ができます。結果、週に2回程のミーティングをひらきつつ、このコロナの荒波をいかにかいくぐりながら事業を進めていくのか、話し合いを進めました。そう、集まりやすいので回数が増えるのです。でも1回の会議を長引かせず、寝不足回避にはなったかもしれません。

【オンラインでどこまでやれる?】

2020年は、結果として、すべての活動をオンラインで実施しました。毎年度末の交流会は中止にしましたが、朗読劇、ワークショップは、zoomを活用した稽古と本番。朗読劇は、YouTubeでのライブ配信を行うという初の試みでした。⇒「蝉なきやまず~大分の空襲より~」

大分市を中心に活動されている劇団水中花さんも、コロナ禍では、オンラインで稽古をしたり、客席を減らして短編作品を複数回上演するなど、色々な工夫をしながら活動をされていました。⇒上演作品はyoutubeで公開中です!⇒短編演劇『カラフル』

【動き出す大分の演劇陣】

\県内の劇団等も、新たな動きや節目を迎えています/

★劇団水中花さんが10周年を迎え「宇宙×演劇」をテーマに9月20日にキックオフイベント、2022年11月5~6日に記念公演を予定。

★不二野座さんワークショップスタート。

★九重町民劇場さん2021年12月の公演に向けスタート。劇団員募集と稽古開始。

★Art Workさん主催、子どもたちによる子どもたちのためのKIDS Theater 2022、キッズプロジェクト始動!

★演劇集団P-nutsさんが15周年の記念公演に向けてメンバー募集中。

★第63回九州高等学校演劇研究大会が大分県で開催(12月18日(土)~19日(日))

★佐伯市こどもミュージカル12月26日の「くぬぎ森の源兵衛」公演に向けて稽古中!

★おおいた演劇の会も15周年を迎えました。2023年、記念公演を開催予定です。

(上記情報は7/31時点)

【2年ぶりの対面稽古】

今年で12回目となる朗読劇「蝉なきやまず~大分の空襲より~」の企画は、昨年度のオンライン上演を経て、今年度こそは野外公演を行いたいと運営に細心の注意を払いながら進めています。具体的には、出演者の人数を通常の約半数程度に減らし、密になる場面を回避するよう構成を変更しました。結果、これまでとは違った新しい作品に生まれ変わっているように思います。この時だからこそできる舞台を創る。演劇の醍醐味を味わっているのかもしれません。

稽古期間前半はオンラインによる練習を中心に行いました。そして県内の不要不急の外出自粛が解除された翌週から、2年ぶりとなる対面での稽古が実施できるようになりました。

当会の企画は、毎年県内から出演者を募ります。今年は高校生から50代までの参加者7人。そのうちの大学生は、演劇部に所属しつつも、1年目からコロナで部活動がほとんどできなかったそうです。私の大学1~2年といえば、部活動に明け暮れてた時期なので、この時期をコロナの影響で自粛せざるを得ないというのはやるせない気持ちです。

私は今期はスタッフとしてのかかわりですが、この作品は心が揺さぶられます。大分という地元でほんの76年前に起こった戦争、そして大空襲という事実。そのまさに戦火で焼け野原となった場所で、今年は上演を企画しています。新型コロナウイルスの感染拡大とにらめっこしながらの判断となりますが、無事に上演ができることを祈って。

写真:十文字原展望台

堺 絵理(おおいた演劇の会 事務局長)

2019.05.18

初めましてm(_ _)m 吉元 栄治です。

おおいた演劇の会(会長:清末典子)で事務局をしておりまして、演劇通称名は「ペン君」、「ペンさん」、「ペン」と呼ばれている39歳、男性です。しがないサラリーマンです。大分に「ペン」という人間がいると覚えて頂けるととてもうれしいです!大分に遊びに来ることがあれば、夜ごはんのお店は全力でご案内します!

平成25年10月から大分県大分市の劇団水中花(代表:日下渚)に入団したばかりなので、演劇経験はまだ5年と半年程度です。劇団で役者のほかに制作業務を担当して、おおいた演劇の会で事務局をしている関係で今回コラム執筆のお話をいただきました。「演劇経験の浅い私が何を書けばよいのか」迷いましたが、演劇経験の浅い私が感じている大分の演劇シーンをそのまま書いてみようと決めましたので、しばしお付き合いくださいませ。

大分の演劇シーンと言っても、それを一言で表現することができるわけもなく、「この数年で公演をたくさん打った!」演劇人もいれば、「最近は役者はお休み・・・」という人もいるし、観劇中心の生活の人もいれば、ワークショップに積極的に参加したという人もたくさんいる。ですので、恐縮ながら私ペンの演劇生活を振り返ることで、近年の大分の演劇シーンを振り返って見ることにします。

劇団水中花の公演やおおいた演劇の会が主催する朗読劇やワークショップに平成26年以降出演しつつ、制作業務を行っていく中で、私が大分の演劇界全体に目を配ることを強く意識したのは、平成28年6月に大分で初めて開催された、一般社団法人日本演出者協会(理事長:流山児祥)主催の「演出家・俳優養成セミナー2016 演劇大学inおおいた~THIS IS 演出~」です。全国で活躍されている著名な演出家の方々を大分にお呼びして、4日間で大分内外から集まった演劇人が創作体験やワークショップを通じて、多くの刺激を得ることができました。私自身は実行委員会の取りまとめとして動きましたが、感慨深かったのは1回目の実行委員会の時です。大分県民演劇制作協議会、劇団水中花、演劇集団P-nuts、Officeせんせいしよん、おおいた演劇同好会の代表や演出の方々のほかにも、経験豊富な憧れの演劇人が一堂に介した時でした。私が演劇を始めた平成25年以降では(当然ほかにもご活躍の方々はたくさんいらっしゃいますが)大分の主要演劇人がこれだけ集まったのは初めてだと思います。大分で長らく演劇活動を続けてきた先輩たちが「今の大分に何が必要か」ということを真剣に議論しているその輪の中に自分がいるという不思議を感じながら実行委員会を運営していました。

その後、平成29年11月にも「演劇大学inおおいた~演出ビフォー・アフター、演出効果を体感できる3日間~」を開催し、さらにバラエティーに富んだ講師陣から大分の演劇界に叱咤激励を頂きました。平成30年10月から11月にかけては20年振りの大分開催となる「第33回国民文化祭・おおいた2018」にておおいた演劇の会主催で演劇公演「花人~桜舞う、あなたの居る場所~」を上演しました。地元の劇団だけではなかなか実現できない規模の舞台セット、制作費用を実現できたのは全国規模の国民文化祭というイベントの力を借りることができたからです。

そして、記憶にも新しい今年1月に開催された、一般社団法人日本劇作家協会(会長:渡辺えり)主催の「日本劇作家大会2019大分大会」です。私ペンは運営委員として当日スタッフで土日の2日間のみ一生懸命お手伝いしましたが、あまりにも有名で第一線でご活躍されている劇作家の方や役者の方々が大分に大集合し、ラグビーワールドカップではないけれど「一生に一度」の機会が大分の演劇人にもたらされたと思います。大分の演劇人それぞれが、それぞれの経験・立場に照らしていろいろなモノを吸収しました。私ペンとしては、大分の役者や劇場は少ないなということを県外の方と接してお話をすることで改めて実感した一方で、「大分で演劇をしていることで恵まれている点もあるんだ」ということを認識できたことは大きな発見でした。

私から見た平成29年からの3年間は大分の演劇界にとっては、全国的に活躍する演出家や劇作家、役者から多くの刺激と知識と体験をインプットしていただいた3年間でした。この3年間で大分の演劇界に根付き、広がったものがある一方で、あまり変化しなかった部分もあります。個人的には大学生や20代の若い世代が劇団を立ち上げる動きがもっと活発になってほしいと思っています。

インプット期間であった3年間は、大分の劇団や演劇人が自らの自主活動を制限された面もあったと思います。私が所属するおおいた演劇の会では、今年10年目を迎える朗読劇「蝉なきやまず~大分の空襲より~」を8月に4箇所にて上演するほか、劇団水中花では空き家問題をモチーフとした演劇公演「サヨナラ、我が家。」をプロデュースします。多くのことを学んだ大分の劇団らが突入したばかりの令和の時代に何を発信し、何を表現するのか、是非とも注目していただきたい。

以上、ペンでしたm(_ _)m

2019.01.05

是永幹夫(「ホルトホール大分」館長)

大分市で生まれ育ち、秋田の「わらび座」で定年退社までの37年間、劇団経営と運営、

民間活力で劇場をコアにした芸術村を構想し、その展開に奔走しました。地域発信型ミュ

ージカル創造と展開を、「足元を掘れ、そこに泉が湧く」をモットーに仕掛け、北東北の

秋田・岩手・青森の三県とは、県総人口の数パーセントの県民の皆様が地元の歴史的物語

を舞台化したオリジナル・ミュージカルを全都市・全ホールで観劇するシステムを確立し

ました。まさに「地を這う営業」です。

人の一生に支えられる劇団・劇場でありたいとの「夢」を人びとと共有し、多様な出逢

いを創ってきました。その経験をふるさと大分市に請われて、年間200万人の皆様に愛

される多機能連携型複合文化交流施設「ホルトホール大分」の運営を担うことになり、開

館6年目になりました。

私は「演劇」が格別に好きなわけではなく、和太鼓や神楽や盆踊りが大好きで、民族歌

舞団時代のわらび座に飛び込みました。わらび座のミュージカル路線を牽引した一人とし

て、歌の力・演技の力を蓄えるための投資もカンパニーあげてしました。市川森一、栗山

民也、横内謙介、甲斐正人、斎藤雅文、朝倉摂、妹尾河童、土屋茂昭、ラッキー池田など

の皆さんと、他にはない日本の風土性を色濃く秘めた日本人のミュージカル創出にいのち

をかけてきました。

ふるさと大分市に帰り、国内外で大活躍している地元のカンパニーはDRUM TAOしかな

く、TAOの新しい芸術村と阿蘇五岳を背景にした「世界に冠たる」天空劇場建設を応援し

ています。TAOは別格として、大分市は「西洋演劇・西洋音楽伝播発祥の地」のDNAが

あり、県民演劇・県民オペラの伝統と実績を誇り、「大分市つかこうへい劇団」の輝かし

い5年間を持つ都市だけに、当館としては、「演劇による活性化」を柱の一つにして展開

しています。幸い、市民ホール・スタッフが推進エンジンとなり、一歩一歩実現してきて

います。

「豊後FUNAI芸術祭」(大分市立の3公共文化施設協働事業)や県内他都市の劇団

も含めた「FUNAI演劇祭」、「豊後FUNAIミュージカルへの挑戦」、「まち劇フォー

ラム」(衛紀生、土屋茂昭、中村透、ソウル市劇団、木村典子等各氏講師陣)、「戯曲ワ

ークショップ」(中津留章仁、篠原久美子、畑澤聖悟の各氏)、高校総合文化祭全国大会

で高校演劇グランプリを獲得した「大分県立大分豊府高校」の快挙を応援し、次世代の高

校演劇部を盛り立てていく「高校演劇グランプリ」プログラム、即興演劇「ロクディム」

定期公演、由布院復興支援の「劇団立見席」公演、大分市・国東市の「市民演劇交流事業

」等、さまざまに行っています。新しく「BUNGO新喜劇」プロジェクトを地元の皆様が

立ち上げ、2019年3月に新作発表公演をします。大分市のホルトホールは演劇展開に熱心

な公共ホールとの評判も広がってきています。

「国民文化祭おおいた2018」は20年ぶりの二度目の国民文化祭で、20年前は県内一本だ

ったミュージカルが、今回は県内8都市でそれぞれの地域物語が競い合うようにオリジナ

ル・ミュージカルとして制作・上演されました。

前回の兵庫県豊岡大会から5年ぶりになる「日本劇作家大会」を1月24日から27日までの

4日間、160名の劇作家・演出家・俳優・映画監督・舞台美術家などの皆様が大挙大分市を

来訪され、64もの企画で「舞台芸術祭典」を開催します。この大会を通して大分が「演劇

の街」になることを期待しています。

2016.11.20

大分では6年ぶりの開催となる、九州演劇人サミットが、いよいよ3日後となりました。

九州内外より、多くの方にお申込みいただいています。ご来場予定の方は、お早めにお申込みお願いします。

またパネルトーク終了後、パネリストをまじえての立食形式による交流会を開催します。

お誘いあわせの上、ご来場ください。

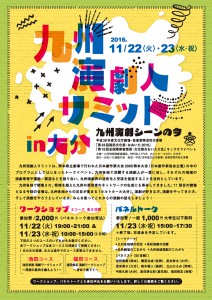

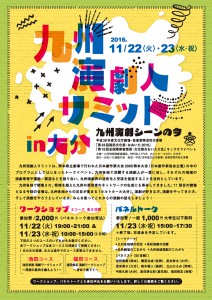

『九州演劇人サミットin大分 ~九州演劇シーンの今~』

◆ WEB

http://summit2016.jimdo.com/

パネルトーク

◆ パネリスト

清末典子〈大分〉 演出家、俳優、大分県民演劇制作協議会 代表、一般社団法人 日本演出者協会 会員、おおいた演劇の会 会長

◆ 司会

・高崎大志 〈福岡〉 地域演劇プロデューサー NPO法人FPAP事務局長

◆ 日時(パネルトーク)

11月23日(水・祝) 15:00-17:30(予定開催時間:2時間半)

◆ トークテーマ

・九州各地域の状況

・高校演劇の活躍

・公共劇場のこれから

・九州地域演劇のこれから

◆ 会場

ホルトホール大分 1階 小ホール(JR大分駅 徒歩3分)

◆ 料金

一般 1000円

学生 無料

演劇ワークショップ(2コース、各2日間)

・池田美樹演劇ワークショップ ~発想の筋肉を鍛えよう!~(定員に達しましたので、受付を締切ました)

・福田修志演劇ワークショップ ~身体で奏でて~

◆料金

2,000円(パネルトーク参加費込)

◆日時

11月22日(火)19:00-21:00、23日(水・祝)10:00-15:00(2日間通し)

◆ 会場

ホルトホール大分 1階 小ホール(JR大分駅 徒歩3分)

◆パネルトーク、ワークショップの申込・詳細については、下記公式サイトより

公式サイト:http://summit2016.jimdo.com/

◆twitter

https://twitter.com/kyushu_rtc

◆facebook

https://www.facebook.com/events/1136743969705652/

◆お問合わせ等

九州地域演劇協議会

E-mail: info@krtc.info

TEL : 050-5885-8151

2016.10.03

私は大分豊府高校演劇部で顧問をしております中原久典と申します。ここ数年は、大分県高文連演劇専門部委員長として、大分県の高校演劇の事務局もさせていただいております。

昨年は、滋賀県で開催された第61回全国高等学校演劇大会では、幸運にも最優秀賞をいただくことができました。これも、これまで応援していただいた方々のお力添えによるものだと感謝し、あらためて襟を正しく、気を引き締め、今年もまた、部員達と劇作の日々を過ごしています。

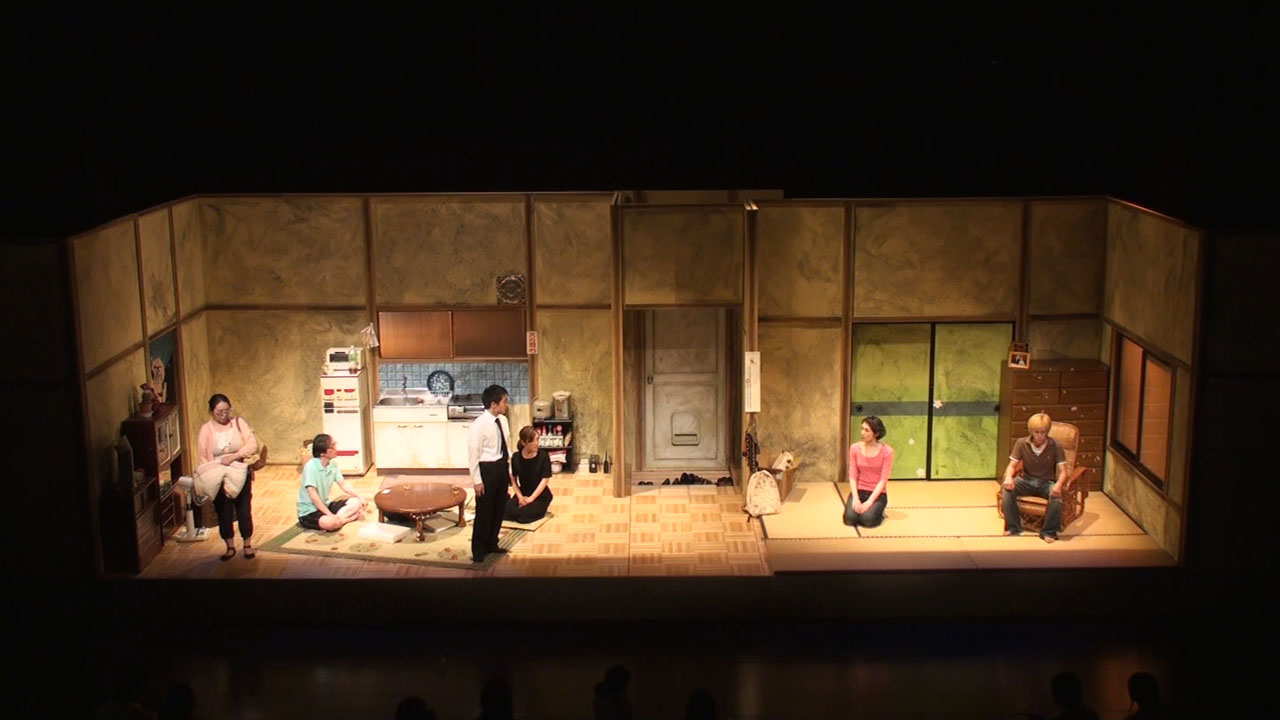

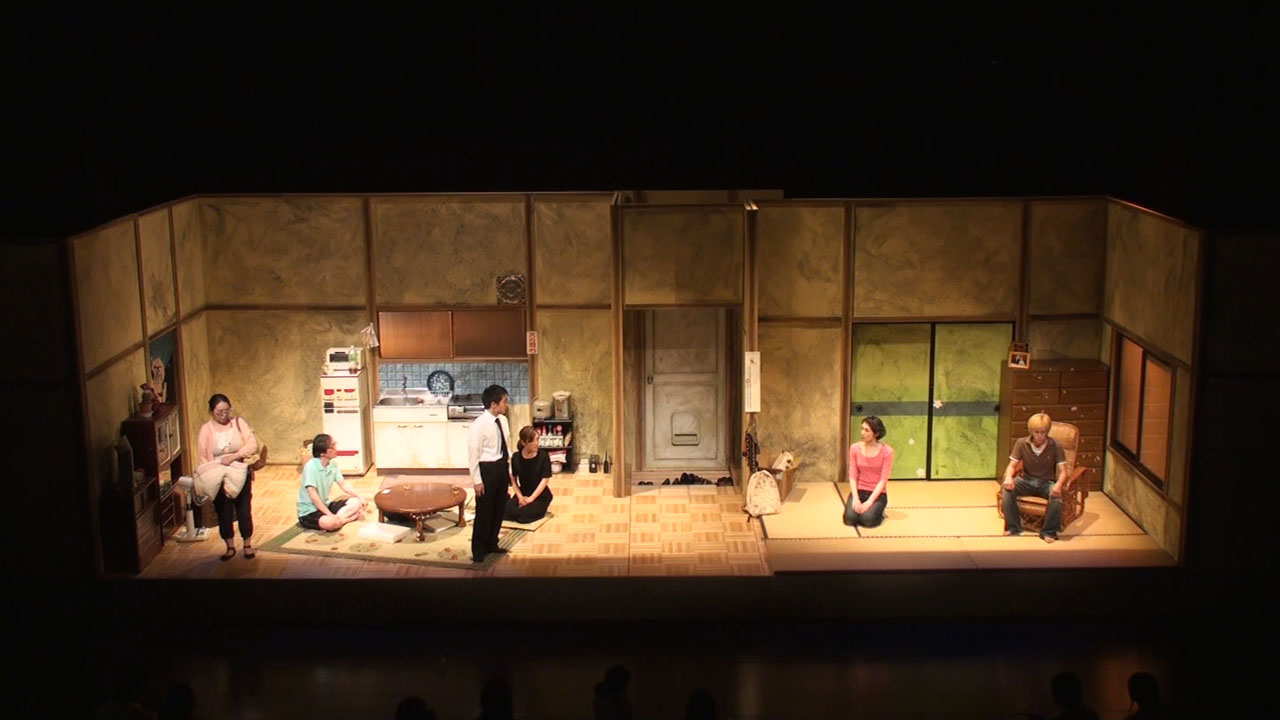

(大分豊府高校演劇部『うさみくんのお姉ちゃん』舞台写真)

大分県の高校演劇は、加盟校数12校というジリ貧状態です。(これでも、ここ数年、増加傾向にあるんですよ。)私が高校生の頃は、加盟校が25校前後あり、県大会は3日間ですべての学校が上演するというハードスケジュールでした。審査員の先生方は、1日10数本見るという、苦行に近いものがあったかと思います。それが今では、1日に5~6本の上演で、2日間で終わってしまう!なんとも寂しい状況です。で、肝心の上演はというと・・・、近年の上演校のレベルがアップしてきており、それぞれの学校の特色を活かしたバラエティに富んだ大会になってきています。(自画自賛ですが。)大分豊府高校の全国最優秀は、そんな切磋琢磨しあえる環境によるものだと、実感しています。これは、大分だけに限りません。九州の高校演劇全体がこうした環境にあるのは間違いなく、近年の全国大会で上演する九州代表校の作品は、質の高いものばかりです。

(大分豊府高校演劇部『うさみくんのお姉ちゃん』舞台写真)

そんな大分の高校演劇のレベルアップですが、各方面より多くのバックアップをいただいていることもその理由にあげられます。昨年の県大会は国東市の共催をいただき、『アストくにさき』で開催させていただきました。スタッフの方々のご協力、そして地域への情宣活動により、地元の方々にも多数、ご来場いただき、盛況な2日間を過ごしました。そして、今年の県大会は、大分市にあるホルトホール大分を舞台に、ホルトホール大分の主催事業として、『高校演劇グランプリ』という冠をいただき、華々しく開催されることになりました。ホルトホール大分は、ご存じのとおり、2016年11月に開催される『九州演劇人サミット』の会場でもあります。開館の2013年以来、『市民の家』として親しまれ、毎日、多くの方々が訪れています。主催事業として『市民ミュージカル』を立ち上げるなど、高校演劇に限らず、今の大分の演劇界の変化はホルトホール大分の存在に寄るところがとても大きいように思えます。そして、昨年度からは、地元の劇団が集まり、新作を上演するFUNAI演劇祭が開催されるようになりました。まさに、文化・伝統の創造・発信の場となっています。そのFUNAI演劇祭では、今年11月に行われる高校演劇の大分県大会の最優秀校が上演させていただけるようになっています。今、大分に芽吹き来つつある高校演劇の芽を、大切に、大切に、育てていきたいと思います。

11月5・6日、第69回大分県高文連中央演劇祭(第1回高校演劇グランプリ)、11月22・23日九州演劇人サミットin大分、どうぞ大分にお越し下さい!きちょくれ、おおいた!

(23日のパネルトークには私も出ます。と、なにげに宣伝。)

大分県立大分豊府高等学校演劇部顧問

中原 久典

2016.09.15

九州演劇人サミットを下記の通り、開催いたします。

九州演劇人サミットin大分 九州演劇シーンの今

九州演劇人サミットは、熊本県立劇場で行われた日本劇作家大会2005 熊本大会(日本劇作家協会主催)の中のプログラムとしてはじまったトークイベント。九州各地で活躍する演劇人が一堂に会し、それぞれの地域の演劇事情や課題・展望などを語り合い、九州演劇界の活性化と交流を促進することを目的としています。演劇が好きな方、演劇をやってきた方、そして演劇をやろうとしている方、みんな集ってこれからの演劇の話をしましょう!

日時:2016年11月22日(火)、23日(水・祝)

会場:ホルトホール大分 1階 小ホール

◆演劇ワークショップ(2コース、各2日間)

11月22日(火)19:00-21:00、23日(水・祝)10:00-15:00

・池田美樹演劇ワークショップ ~発想の筋肉を鍛えよう!~

・福田修志演劇ワークショップ ~身体で奏でて~

料金:参加費 2,000円(パネルトーク参加費込)

◆パネルトーク

11月23日(水・祝) 15:00-17:30

・九州各地域の状況

・高校演劇の活躍

・公共劇場のこれから

・九州地域演劇のこれから

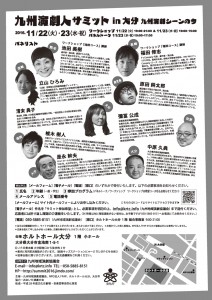

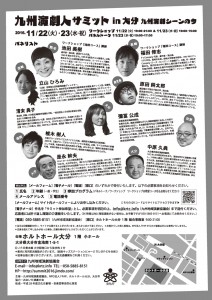

出演者(50音順):池田美樹(熊本)、彌冨公成(佐賀)、清末典子(大分)、是永幹夫(大分)、椎木樹人(福岡)、立山ひろみ(宮崎)、中原久典(大分)、原田耕太郎(鹿児島)、福田修志(長崎)

料金:一般1000円、学生無料

主催:九州地域演劇協議会、NPO法人FPAP、ホルトホール大分、大分市

協力:おおいた演劇の会

助成:平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

後援:ゆふいんラヂオ局

最新情報は下記のサイトでご覧になれます。

「第33回国民文化祭・おおいた2018」「第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」キックオフイベント

九州演劇人サミットin大分 九州演劇シーンの今

http://summit2016.jimdo.com/

2015.03.24

こんにちは! 大分県の片田舎九重町に暮らす小幡です。よろしくお願いします。

私は九重町の演劇活動の起こりについてお話しします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子育て中にコンサートや演劇を親子で観たいと思うと、福岡や大分に一日がかりで出かけるしかない状況だった。母親たちで劇団に招く計画をしても「ホールがなければ・・」と断られるばかり。「体育館でもいいよ」と言われた時、涙が出た。初めて出会った「劇団 風の子」。その舞台を観た親子のはじめる笑顔を忘れることができない。

私たちは「ホールのある文化センターが欲しい」と陳情しながら、町内の体育館を回り年1回の公演活動を続けてきた。平成7年度、文化センター建設がスタートし完成は11年3月となった。当時、私は教育委員会にいたので、杮落しは町に伝わる長者伝説をミュージカルに創作しキャストは町民とすることを提案した。しかし「のど自慢」や「アーティストの招聘」が意見の大半を占め、予算のこと、指導者のことで創作劇などあり得ないとされる意見に押された。センターは誰の為に作られるのか、客席で見ているだけでは町民が主体者にはなれないのではないか、町民が舞台に立ちスポットを浴びる経験こそ施設は私たちの物と実感するのではないかと説得を続ける傍ら、経費を見つけるために県や民間の助成事業を探し、地域創造の助成を取り付けることができた。指導者は県内の大学や新聞社などに協力を求め、台本・演出(県民演劇代表)・音楽(大分大学・県立芸短大)の先生方に了解をもらった。県内の第Ⅰ人者が集い、町民に本気で指導を頂き、3年半の努力で杮落し公演は大成功に幕を下ろした。

制作の途中で芸短大の先生に「歌は本当に下手。うちの学生を使いなさい」と言われて、私は「町民でなければ、町の文化活動は続きませんから」と答えたが、不安はぬぐえなかった。演出は「たとえ100円でも料金を頂く以上、素人だからという甘えは許さない。懸命さが君たちの最大の武器。10年努力すればきっといい舞台になる」と話してくれた。田舎であっても機会に恵まれれば実現する夢があることを知った町民は劇団を結成し毎年1回の公演を続けている。継続していく中で会員は減少していき、キャストの確保に悩みながら、県内の同士とつながりを深めたいと願っている。

今年の2月1日、町制60周年を記念して、町民創作劇「観八翁物語“笑門”積善の家に余慶あり」という郷土の偉人の生涯を描いた作品を上演、1年間の取り組みだった。

脚本・演出は御縁の深い先生方にお願いし、照明・映像など専門的なものを除くスタッフ・キャストは町民で総勢80名を超える大きな舞台となった。今では演劇やミュージカルが町民の中で定着し、資金や宣伝に大きな力を寄せてくれている。

民と官が共働で作り上げようと努力する姿が九重町民の誇りです。

九州各地で演劇活動を続けられる仲間の皆さんのご活躍をお祈りします。

町制60周年町民創作劇制作委員会事務局

小幡千種

2014.01.29

おおいた演劇の会 副会長の工藤和之です。

このコラムでは、初めましての方も多いのかなと。

あらためまして、あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

昨年、大分では二つの歴史ある小屋が閉鎖となりました。

大分文化会館と大分県立芸術会館(ホール)です。

キャパがそれぞれ2000席、1000席。

確かにでかいホールではあったのですが、大分の演劇人にとっての芸術会館はまさに聖地的な意味合いと夢や涙、汗に希望といったものを感じてきた空間だったわけです。

これらの会場の存続、あるいは新ホール建設に向けての、我々の声を届けさせてもらえるようにと署名活動等でご協力くださった皆さま、その節は大変お世話になりました。

結果老朽化に伴う安全確保維持が難しいとのことで、存続あるいは代替利用の希望も叶わないことにはなりましたが、大分市が新たに建設した複合施設「ホルトホール大分」が昨年8月に、可動席でキャパ200席の小ホールと1200席の大ホールを併設してオープンしました。

館の方針と演者の需要があいまって、今後このホールが大分での拠点となりうることが出来るかどうかは、またこれからの世代次第かなってところです。

おおいた演劇の会でも こちらのホールから開館記念行事に演劇として参加して欲しいと依頼を受け、昨年8月に「もったいないばぁばと豊の花」(脚本:日下渚)と会が例年夏の定例公演としているリーディング作品「蝉なきやまず」をこの開館イベントとして実施することが出来ました。

ここの小ホールの特性を活かして、大胆にも一幕と二幕では舞台装置をまったく作り替えるという(客席もなくなるという!?)離れ業的構成で挑みました。

その間奇跡の15分、僕が役の体で会場外ではお客様相手に富くじ抽選会を行い場をつなぐといったことも実施したわけです。無事好評の中で終了することができました。

うれしいのは、この作品を実施するにあたりオーディションを開催、あらたな人材発掘を目指したわけですが、そこに集いし演劇お初な面々が、その楽しさに触れ、味わう厳しさに新感覚を目覚めさせたのか、ユニット劇団を立ち上げ 先日遂に公演までに至るということにも繋がり、また会で今取り組んでいる3月の「大友宗麟」にもその時のメンバーが参加しているといった「継続」」なパワーを再び感じているところであります。

小屋の問題、メンバーの問題、資金の問題、劇団を継続していくうえでこればっかりは変わらず様々な問題があります。劇団じゃなくても「芝居をする」といった行動でさえもです。厳しいです。

既存の劇団もタッグを組むなど(脚本提供、演出依頼、合同出演等)工夫をしつつ、それぞれの活動を続けたりもしています。

そんな中で我々おおいた演劇の会では、今後は少しでもこういう人材発見の手助けになる活動が出来たらいいのかなと。

そもそも演劇の会結成当初というのはその存続意義は、いわゆる互助会です。

個々の団体が一同に介して何かうつとか、相互に協力して運営・公演を行うというものでした。

が、実際にはこれが個々の活動の制限になるとか、メリット感が薄いといった意見の中、会からは離脱・・・あ、これは昨年日下もコメントしてますが、今は実質、少数での形成となっています。

とはいえ、先述の開館記念公演に声がかかるなど、演劇界外からみたら「おおいた演劇の会」という名称、存続の意義は残っており、人材発見のきっかけにもなってる事実はやはり、いいんじゃないのと。

結局 今もこうしてあーだこーだで運営というか心持ちしている次第であります。

本当にとりとめのない文章となりましたが、今後ともおおいた、ヨロシクお願いいたします。

九州演劇協議会

おおいた演劇の会副会長

工藤和之( 劇団工藤屋。店長)