2024.07.03

2024.04.19

コラム|不肖日髙、宮崎に帰って参りました ~離れた土地から見えた地域演劇~(宮崎)

みなさん、こんにちは。私は宮﨑在住で俳優をやっております日髙啓介と申します。

25年ほど東京を拠点に演劇活動をしておりましたが、3年前に生まれ育った宮崎に帰って参りました。以降東京と宮崎の2拠点活動のような感じでやっております。ですので宮崎演劇人としては新参者です。

私は大学卒業後に上京し、演劇に出会いました。

演劇の「え」の字も知らず雲を掴むようなものでしたが、唐十郎率いる「劇団唐組」の舞台を観た時、「この世界を作る側に行ってみたい」と強く思い、劇団の門戸を叩きました。そこで出会った俳優の深井順子と現在メンバーとして所属している「FUKAIPRODUCE羽衣」を共に結成しました。

FUKAIPRODUCE羽衣『女装、男装、冬支度』2023年 撮影:金子愛帆

演劇の現状がだんだん分かりだした頃、九州演劇の旺盛さを知りました。ある日友人に、「劇団こふく劇場」の永山智行さんが演出を担当している「みやざき◎まあるい劇場」の東京公演観劇に誘われ、後ろに転げ落ちるかと思うくらいの衝撃を受けました。俳優も演出も宮崎にこんな舞台を作る人たちが居たんだとしばし放心状態に陥りました。

みやざき◎まあるい劇場『青空』2010年

やがてこふく劇場のみなさんとも仲良くさせていただくようになり徐々に宮崎とのつながりも出来てきました。

そんな中、宮崎県立芸術劇場が主催する「演劇・時空の旅」シリーズ『ゴドーを待ちながら』(2015年)出演のお話をいただき、この企画でたくさんの宮崎そして九州の演劇人に出会いました。今思うとこのクリエーションが自分の演劇人生の分岐点だった気がします。

若い頃、宮崎や九州に自分の求めるものの限界を感じ飛び出したのですが、それはただ情報をうまくキャッチできなかっただけでワクワクすることや人は、九州にたくさんいたのです。

もし若かりし時の自分が、このワクワクする仲間たちと出会っていれば、情報をキャッチできていれば、もしかしたら上京してなかったのではないかとも思ったりします。

しかし叶わなかったからこそ演劇にも出会え、巡り巡って九州の素晴らしい演劇人にもたくさん出会えたわけですから自分のこの遠回りは良き旅だったとも思っております。

今は昔と違って、どこにいようともたくさんの情報を掴むことが出来る時代になりました。これから先さらにこの情報化社会は加速していくことでしょう。そうなるとなんでも手に入るものよりもそこでしか入手できないものがより価値を高めていきます。

宮崎は自然もとても豊かな県です。綺麗な青い海、雄大な山々。観光客も国内外からたくさんやってきます。県外から訪れるレジデンスアーティストの中には、将来宮崎に移住したいとその魅力に取り憑かれる方も少なくありません。これからは土地のポテンシャルとアートがますます結びついてその土地でしか味わえないものに、より価値を感じるようになるのではないでしょうか。

情報の波を掻き分け探っていくと、面白い人、才能は必ず近くに居ます。宮崎にも個性あふれるワクワクする劇団や演劇ユニットがたくさんあります。

先に述べた「劇団こふく劇場」のように宮崎に根付いた演劇活動をしながら全国的に人気の高い劇団もありますし、これからはその土地のポテンシャルを活かした演劇人がもっともっと全国的に活躍する時代になると思います。そしてその土地に行かないと出会えない人々や演劇の価値観がさらに高まるのではないでしょうか。

全国には首都圏以外で生活しながら全国的に活躍している演劇人や劇団はたくさん存在します。実は案外近くに面白い環境や人や集団はいて、情報をうまく利用してそれらの人々が繋がれば、都会より地域がより面白い時代になるのではないかと思います。そしてそれぞれの特色を持った人々が地域やジャンルの垣根を超えて結びつき化学反応を起こしたら、きっとかなりワクワクするものに出会える気がするのです!

日髙啓介(FUKAIPRODUCE羽衣)

2024.04.09

第11回九州戯曲賞、作品を募集します|受付期間:令和6年5月10日(金)必着

九州地域演劇協議会では、九州地域演劇シーン活性化のため九州戯曲賞を平成21年に創設しました。

隔年開催をしており、令和6年は戯曲賞を開催いたします。

応募作品には複数の審査員からの講評を送付します(送付しないことも可能です)。

九州のみなさまからの応募をお待ちしております。

九州戯曲賞 募集概要

・対象者

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県に在住またはこの7県を主たる活動の場とする演劇戯曲の執筆者。

・対象作品

令和4年4月から令和6年3月までに書き下ろした作品。

・大賞賞金

30万円(佳作、奨励賞等の賞を設置することがあります。)

・応募締切

令和6年5月10日(金)必着

・最終審査員

中島かずき 横内謙介 岩崎正裕 桑原裕子 幸田真洋

・応募本数

1人2作品まで

(2作品応募される方は、こちらをご確認ください:2作品目の応募について)

・応募方法

募集要項をご確認いただき、応募票・表紙を作成の上、下記の応募フォームから応募して下さい。

募集要項|(PDF)

応募票 |(Word) 表紙|(Word)

Q&A|(Google Doc)

応募フォーム(令和6年5月10日(金)まで) https://forms.gle/ycdaPVvhNHqscbhy7

2024.01.24

コラム|長崎の劇場について

長崎の劇場について

みなさま、こんにちは。

長崎県で諫早独楽劇場という小さなスペース運営をしています寺井よしみと申します。専門は舞台制作でして、独楽劇場だけに限らず、制作系のお仕事で日々動き回っております。また、2足のわらじの私のもうひとつの顔は、福祉従事者です。看護師や介護支援専門員の資格を持ち、現在は、知的障がい者支援施設で生活支援員をしています。実務者研修の非常勤講師もしています。

2024年は、衝撃的な出来事からの幕開けでした。何とも言葉にならない気持ちがあります。そのなかで、私たちにできることは何なのか、考えていくそんな1年になりそうです。

では、早速本題に入ります。長崎県の演劇事情として特筆すべきは、小劇場が県内に3カ所あるということでしょうか。

九州でも福岡以外の県で3つも小劇場があるのは珍しいことだと思います。

まず、県南に位置します長崎市。

こちらにありますのは、「アトリエPentA」です。

一般社団法人 F’s Company ARTE が管理・運営しています。ブラックボックスのちょうどよいサイズのスペースです。「ペンタの日」という提携公演の年間ラインナップの募集を毎年されています。劇場支援会員制度もあり、お得に観劇するシステムもあります。地域創造のリージョナルシアター派遣アーティストとしても活躍されている代表の福田修志さんの芸術性が反映されている小屋だなあと感じています。

それから、県北に位置します佐世保市。

こちらには「させぼガレージ劇場」があります。

税理士法人ウィズランが運営している珍しい劇場です。平日の昼間は駐車場として使用しているスペースを改装して、平日の夜と週末は劇場に早変わり!劇場の代表は西川晃輔さん。「8hours」という取り組みが、昨年、グッドデザイン賞を受賞しました。演劇公演での受賞は全国初!税理士法人の強みを生かして、地域の企業と繋がってお互いにWinWinとなるハッピーな取り組みです。

そして、県央に位置します諫早市にある諫早独楽劇場。

私が個人事業として運営しています。2階はBARが併設されたイベントスペース、3階が稽古場として使えるフリースペースとなっており、3階は簡易的な宿泊対応もしています。ネカフェ的な。炊き出しもでき、アットホームさが特徴かなと思っています。4月からは劇団ヒロシ軍代表の荒木宏志さんが劇場ディレクターとして企画・運営の中心を担うことになります。私は、代表として、全体的な管理・運営をしつつ、自分のもうひとつの専門分野である福祉の仕事を生かして、福祉とアートを結ぶような活動をしていこうかと思っています。

地域芸術の振興にはハード面とソフト面とどちらの充実も必要と感じています。ハードがあること、拠点があることで芸術が育つという側面は必ずあると思います。3つの劇場がそれぞれの活動に刺激を受けつつ、連携して地域演劇が発展していくといいなあと思います。

もっと言うと、演劇だけではなく、「表現活動」をしている人が生き生きと心豊かに暮らせるような社会が創れたらと私は常日頃から思っています。そのために、私のいのちを活用できたらと本望だなあと思います。

2024年、始まりました。長崎は観光地としても楽しめるところがたくさんあります。

観劇ついでに観光はいかがでしょうか?ご案内しますよ。ぜひ遊びに来てくださいね。みなさんとお会いできるのを楽しみにしています。

寺井よしみ(諫早独楽劇場 代表)

2023.10.29

コラム|周年記念で、大分で演劇の裾野を広げるための舞台作品を創作(大分)

おおいた演劇の会 事務局長を務めております堺絵理です。

新型コロナウイルス感染症も5類に移行して、今年5月からは色々な制限がなくなり日々の活動、演劇稽古も動きやすくなりました。みなさんの活動はいかがでしょうか。

私たちは3年ほど前から15周年企画の準備を進めていましたが、コロナによってファミレス会議中心の活動がオンライン会議中心になったりと、新しい生活様式(既に懐かしい響き…)が便利なほうにも作用しているのを、複雑な思いで実感したこの3年間でした。

新型コロナによる制限がかかる間、毎年上演している大分の空襲を題材にした朗読劇「蝉なきやまず」も、どのように実施するのか、模索に模索を重ねた期間でした。結局、中止という選択は行わず、2回のオンライン上演と、1回のごく小規模の朗読会(「劇」ではなく)を行いました。

その副産物として、動画を記録しましたので、ぜひ、ご覧いただければ嬉しいです♪

おおいた演劇の会 公式ホームページ (syoutikubai.com)

そして何より、不安だったのは、コロナ前の稽古のペースに戻れるか?ということ。フルタイムで仕事をしているので、ヘトヘトの仕事終わりに稽古場に行けるだろうか?なんてやわなことを考えていたりしました。とはいえ、人間、慣れるものですね。何とか週4の稽古を続けた自分に拍手です。稽古のない日は残業の嵐です…苦笑

さて15周年記念企画は、おおいた演劇の会としては初となるミュージカル風の作品に取り組むことにしました。「大分で演劇の裾野を広げる」という団体の目的を考えたときに、やはり舞台作品を作ること、と会員さんや実行委員会で話をし、舞台作品の創作に取り組むことに。当団体が「劇団」ではないので、こうした記念行事的な節目に、作品づくりをしています。

本番は2023年11月末。この原稿を書いている時点で、すでに2か月を切っています。昨年12月にオーデイションを行い、あっという間にここまで来ました。演劇未経験の方から大ベテランさんまでが集まってくださり、物語を一つ一つ積み上げています。

今回は「夜間中学」を舞台にした作品。九州で初めて開校された夜間中学が福岡にありますが、九州各県でも続々と開校の準備が進められています。大分県もまだ検討の段階でありますが、まだ見ぬ「夜間中学」という舞台を今回、演劇公演として作品に取り入れました。

制作サイドとしては、補助金への挑戦もなかなか実を結ばず、8月にはクラウドファンディングを実施しました。無事に目標額を達成することができ、心底ほっとしています。

ご支援、ご協力くださった皆様、この場をお借りして、感謝申し上げます。

クラウドファンディングのページに私たちの思いをつづったので紹介させてください。

「繋がる」社会を作りたい~夜間中学を舞台にした演劇公演を成功させたい!! (rescuex.jp)

今回は私も役者としても参戦です。制作側の期間が長く、(朗読劇は別として)一つの作品に役者として参加するのは数えるほどしかありませんが、ともかく、全身全霊で取り組んでいる真っ最中。長いリハビリ期間で得た経験も、体験も、無駄なものはなかったなあとしみじみと感じつつ、やっと楽しさも感じています。

本作品は、おおいた演劇の会としてもチャレンジの作品です。

ぜひ、11月25日、26日、足をお運びいただけると嬉しいです。

堺絵理(おおいた演劇の会 事務局長)

2023.07.08

コラム|地域の話を演劇に ~大分県玖珠町の演劇事情(大分)

【自己紹介】

「くすまち演劇研究会」の事務局長をさせていただいております竹内妙子です。私が演劇に本格的に携わるようになったのは、20年前のことです。玖珠町文化振興会が50周年記念行事として、地元の先人を描いた「協心橋物語、龍を見る人」を公演する際に、スタッフとして関わらせていただいたことがきっかけでした。「舞台を創る」ことに、すっかり魅了されてしまいました。これまで、仕事と両立しながら、かなりハードな毎日を送っていましたが、「好きこそものの上手なれ」という諺にあるように、好きなことをしているからこそ、多少きつくても気持ちにハリができ、それを仕事にも生かせるようになったのだと感じています。しかし、私自身疲労回復に時間のかかる年齢になってきたことや会員の仕事や学校との両立を考えると、これからの練習の在り方を工夫せねばならないと感じているところです。

【地域に根付いた劇団に】

玖珠町は、大分県の西部に位置する人口1万5千人弱の小さな町です。

JRの駅を降りると、大きな伐株の形をした山(伐株山)、機関庫跡地が目に入ります。街はずれには、城跡、森藩の庭園、童話碑など、歴史を感じさせる史跡がたくさんあります。

「くすまち演劇研究会」は、玖珠町文化振興会主催の2本の演劇公演「龍を見る人」「三日月の瀧物語」終了後、地域に演劇文化を根付かせたいという文化振興会会長の願いから、2010年8月27日に発足し、今年で13年目を迎えます。文化振興会が取り組んだ2本の演劇は、いずれも玖珠町の先人や玖珠町に伝わる話をもとに脚本が創られました。町民の皆さんに、玖珠町の歴史や良さを知ってほしいと願ってのことでした。私どもは、その思いを受け継ぎ、町内に伝わる民話や先人たち、地道な活動を続けてこられている町内の方々を取材し脚本を創作しています。また、玖珠町が「童話の里」と呼ばれるきっかけになった、日本のアンデルセンともいわれている先人「久留島武彦」の考え「信じ合い助け合い互いに違いを認め合い」を理念とし、「共生」をテーマとしています。これまで、「恋が淵~河童の証文」「鬼牙城異伝」「命と命(まこととみこと)~伐株山秘話」「海に光る壺~久留島童話」「慈恩の瀧物語」「種をまく 久留島武彦~若き日の物語」「ワッショイ!くすまち」等の公演を行ってきました。公演を見に来た町民の皆さんから、自分たちの地区の話を演劇にしてほしいという声も聞かれるようになりました。会員は幼児から高齢者まで年齢層は幅広く、毎年、半数ほどが入れ替わりながら練習を積み重ねています。劇団の組織の中の家族会の存在も会員全員の大きな支えにもなっています。

【伝えたいこと】

町内には、私どもの劇団の他に町内の公共施設「わらべの館」で活動している「わらべサークル協議会」のメンバーの方々がいます。えほんの会・語りべの会・児童文化サークル・人形劇団など、「童話の里」で子どもたちに何を伝えるかを念頭に、「わらべの館」の主要行事の折に公演を行っています。

ここ数年の間に、久留島武彦童話が絵本になったことで、語ったり、影絵にしたり、人形劇にしたりと、久留島武彦の考えを伝えやすくなっています。玖珠町で、毎年子どもの日に開催される童話祭では、おとぎ劇場と題して午前と午後の2回公演を行っています。

また、町内にはプロの役者である「あべこ」さんが住んでおり、童話の里くすファンタジーミュージカルスタジオを主宰し、ミュージカルの脚本や演出を手掛け、地元玖珠や別府市、大分市の子どもたちの指導に当たり公演を行っています。最近では、「日本初の少女車掌物語」が玖珠町で初演されました。町内にある数少ない劇団なのですが、横の連携をとることが難しいのが実情です。

【これから】

昨年度、コロナ禍で2年間見合わせていた練習及び公演を実施することができました。

2年の間、事務局会は開催していたものの、全員を集めることができず、お互いの近況を気にかけ連絡を取りあっていました。しかし、2年のブランクは大きく、年齢や学校事情から退会する会員も出てきました。久しぶりに集まった時、全員が懐かしさと「あの感動を再び味わえる」という期待感でいっぱいになったのを覚えています。これから、私どもの研究会は、会員全員が伝えたいことは何かを研究し合い、表現のスキルアップをはかりながら、会員相互はもちろん他団体とのコミュニケーションをとり、さらに充実した演劇公演を行っていきたいものです。

2023.03.24

コラム│鹿児島演劇の見本市の開催! ~演劇の再開と演劇人の再会を願って~(鹿児島)

はじめまして、鹿児島演劇協議会の代表理事を務めさせていただいています。宮田晃志と申します。鹿児島ではコロナ禍で思うようにイベントが行えない期間が続いていましたが、2023年こそ演劇活動の復活を目指し、動いているところです。

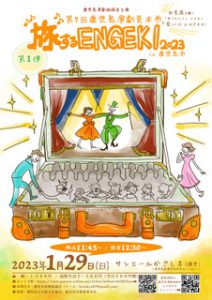

早速ですが、2023年1月29日に「第7回鹿児島演劇見本市 第1弾 〜旅するENGEKI2023〜 in 鹿児島」というイベントを開催しました。これは、参加団体が約30分のお芝居を持ち寄り上演するというものであり、一度にたくさんの劇団のお芝居を見ることができる、まさに見本市といった内容のイベントです。

第7回鹿児島演劇見本市 第1弾 〜旅するENGEKI2023〜 in 鹿児島

鹿児島演劇見本市は2008年〜2014年まで鹿児島演劇協議会が継続して行っていたのですが、一時期中断しており、コロナ禍が収まってきている今こそ、鹿児島の演劇人の力を一度集めようと、実に9年ぶりに再開いたしました。

第1弾では、鹿児島で活動を続けている協議会加盟団体6団体、劇団鳴かず飛ばず、鹿大演劇部テアトル火山団、劇団LOKE、演劇ユニット GREEN CARD a.k.a、即興グループ 七味唐辛子、演劇集団宇宙水槽がそれぞれ短編作品を上演しました。

劇団ごとに個性があり、コメディーや抽象的な作品、さらには即興劇と、様々なお芝居を見ることができる見応えのあるイベントになったと思います。来場者も約400人と、会場が満席になるほどにお越しいただくことができました。

演劇人の「お芝居をやりたい」という気持ち、そして、お客さんの「演劇を観たい」という気持ち、久しぶりの見本市ではその二つの気持ちの再確認と、演劇人が集まる中で生まれたパワーを感じることができました。

2023年は、このイベントを第2弾、第3弾と連続して行っていく予定になっています。鹿児島演劇協議会の活動にもご注目ください。

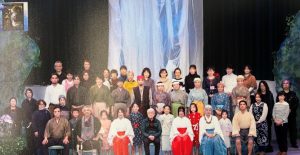

久しぶりに鹿児島の演劇人が集結! 演劇の力が集まりました

鹿児島の演劇は昨年くらいから、各劇団が少しずつ活動を再開しています。どうしてもコロナ前のような大規模なお芝居や、集客ができない状況ではありますが、確実にプラスな方向に進んでいるんだということを感じています。

新しい劇団を作りたいという若手の話も耳にしています。鹿児島演劇協議会は演劇人を繋ぐ力の手助けをし、演劇文化を地元鹿児島に広めていけたらと思います。

宮田晃志(鹿児島演劇協議会 代表理事)

2022.12.15

コラム|戻りつつある熊本演劇界と高校演劇の活気(熊本)

はじめまして、梅山隆博と申します。熊本にてCONTE&ACT 噐というユニットでコントを作っております。本日、ご縁ございましてコラムを書かせていただきます。どうぞよしなに。

さて、私は高校演劇出身でございますが、ここ3年間の情勢下において演劇部も、他の部活動と同じく相当な苦労をしたという話を母校の師より伺いました。演劇部は声が出ますし、基本屋内ですし、人が大勢集まることも当たり前ですから、部活動が解禁されたあとも活動には相当の制限があったとのこと。何より、総合文化祭の中止や、高校演劇大会の無観客開催など、校外の方へ発信できる機会の減少、そして熊本県内外の演劇団体の公演が次々と「中止」「延期」となったことによる観劇できる機会の減少、この「演る」「観る」それぞれの機会の減少は、演劇部としての演劇の学習以上に他校や他の演劇団体さんとの交流ができなかったのは大きかったのではないでしょうか。

私自身、当時足を運ばせていただきました様々な団体さんの公演でのご縁で、今でもお声掛けいただけますのは、大変ありがたいことでございます。また、観劇して「この演技素敵だな」「この効果どうやっているんだろう」「演劇って楽しい」という思いが沸き上がったものです。

そんな経験が難しい中、熊本県各高校演劇部の顧問方のお力添えもあり、県内外から演劇の講師をお呼びしての講習会やワークショップなどの学びや交流の場が設けられたり、最近では各演劇部の自主公演も行われたりと、演劇部の活気が情勢下前、もしくはそれ以上に戻りつつあるように感じます。

この情勢下に入り、たくさんの「延期」「中止」が溢れはじめた頃、アーカイブ配信や映像作品の公開、オンラインイベントなど、家でも楽しめる演劇が多くの演劇団体さんの手によって誕生致しました。演劇の火を絶やさぬよう努める方々の熱意に感銘を受けたものです。ここ1年は、「延期」「中止」も少なくなり、舞台での公演も増えて参りました。つい先日には熊本県立劇場にて、国民的マンガである“ONE PIECE(ワンピース)”×熊本の伝統芸能:人形浄瑠璃“清和文楽”のコラボ舞台『ONE PIECE 超馴鹿 船出冬桜(ちょっぱあふなでのふゆざくら)』が上演され、話題となりました。

私自身も主宰ユニットの公演中止や映像作品の配信をいたしましたが、観客入れての舞台に立たせていただいたり、また客席から芝居を観劇させていただくと、「やはり、この臨場感は会場でしか味わうことができないな」と思うと同時に、あの頃と同じく「演劇って楽しい」とより強い思いを抱くのです。

梅山隆博(CONTE&ACT 噐 主宰/熊本)

2022.09.05

くらしに寄り添う劇のあり方(福岡)

須川渡と申します。関西生まれの関西育ち、福岡に越してきて5年が経ちます。ふだんは演劇研究者として、演劇の調査をしています。また、勤め先の福岡女学院大学で演劇の歴史や理論を学生に教えています。

「演劇研究」というと、あまりイメージできない人もいるかもしれません。主なフィールドは岩手県の西和賀町です。この町には地元の観客を相手に70年以上活動を続けている「劇団ぶどう座」という劇団があります。演劇資料の整理や地元の方への聞き取り調査を行い、かつて上演された古い演劇の掘り起こしを行っています。現在は、ぶどう座だけでなく全国各地の地域演劇に対象を広げ、昨年は『戦後日本のコミュニティ・シアター-特別でない「私たち」の演劇』(春風社)という本を刊行しました。

2016年「銀河ホール地域演劇祭」で行った講座「「地域演劇」を語り継ぐ」の様子

さて、今回は「福岡や九州の演劇シーン」について執筆依頼をいただいたのですが、いきなり九州以外の地域から話を始めることになってしまいました。しかし、私にとって「地域」とは、内と外が積極的に影響を与え合う場所だと考えています。「福岡」や「九州」について考えるには、私が過ごした「関西」や「東北」との関係もまた考えざるを得ません。最近そのことについて考えるちょうどよい機会がありましたのでご紹介します。

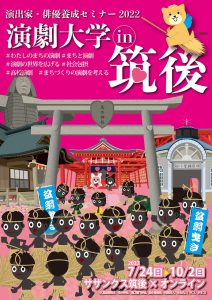

日本演出家協会が主催する「演劇大学 in 筑後」という催しで、宮崎の劇団こふく劇場永山智行さんと「まちと演劇」についてお話する機会をいただきました。和田喜夫さんがコーディネーターを務められている「あしたの、「演劇」を考える講座」の一環です。私は、研究しているぶどう座の事例を、永山さんは拠点とされている三股町の活動事例を紹介されました。永山さんのお話と西和賀には共通点が多々あるように感じられました。いつの間にか演劇製作の場が子どもたちや地域の人々の居場所になっていたこと。さっきまで舞台に立っていた出演者が観客と相互に入れ替わること。これらは、西和賀の地域演劇にも見られることです。永山さんは「まち」を人々の「くらし」に置き換えていましたが、私も「地域」とは人間一人ひとりの営みが感じられる場であるべきだと思います。オンライン講座という性質上、全国各地で演劇をされている方が視聴され、それぞれの地域の事例を知ることができたのも大変貴重な機会でした。

演劇大学 in 筑後 チラシ

もっとも新型コロナの影響もあって、劇場に足を運ぶ機会が遠のいているのも事実です。しかし、この春から夏にかけて、少し希望の持てそうなことがありましたので、ご報告します。先にお伝えしたとおり、私は大学で、学生に演劇を教えています。その中で、授業期間中に行われている演劇を1本観てレポートを書く課題を出しました。今年度から対面授業も再開。オンライン授業が中心だった昨年度までは、まず実施できなかった課題です。

集まったレポートは70本弱。自分でチケットを買うのが初めての学生もいました。博多座や北九州芸術劇場など福岡近郊の劇場が中心で、ミュージカルや2.5次元演劇、小劇場、お笑い、大衆演劇、レビューショーとジャンルも様々。おもしろいのは、劇場に居合わせた他の観客の様子を興味ぶかくレポートで記述している学生がいたことです。観客の感想を耳にして、自分とは違う物の見方に気づいた学生もいました。

これは配信などでは、まず体験できません。最近は映像などに押されて、演劇は下火になっていると言われがちですが、それぞれのレポートを読むと、演劇にしかない魅力を伝えられる余地がまだ残っているように感じられました。

レポート課題で取り上げられた演劇作品は、興行の側面が強いものでしたが、もう一方で、人々のくらしに寄り添うような演劇の形もあることを授業ではたびたび教えています。今後も演劇という世界の広さを工夫しながら、伝えていきたいと考えています。

須川渡(福岡女学院大学教員)