2018.11.04

九州地域演劇協議会さま、そしてこのコラムを読んでくれている皆様、こんにちは。北九州でkitaya505という舞台制作会社をやってます北村功治です。

舞台制作って???って方がいらっしゃるかもですね。舞台制作てのは、公演の企画や運営、予算管理、そのほかモロモロ、劇場にはいったら舞台上以外の雑務なども引き受けたりする事務方の何でも屋です。

北九州で公演されるの県外の団体さんの受け入れや、九州の団体さんが九州外で公演する際のコーディネートなどが主な業務です。最近は、舞台芸術を用いて街を元気に!なんてプロジェクトにも関わってきました。以上の業務終わりのひとり打ち上げがもうたまらん大好きです。

東京で公演が終わり一人打ち上げ

広島で打ち合わせが終わり一人打ち上げ

フェリーの中で一人打ち入り

もしかしたら、「『mola!』という演劇情報サイトをやってる会社です」と説明するのが一番伝わるかもですね。“九州の演劇情報をモーラ!する”というコンセプトではじめたmola!も12月で丸4年になります。これまでに1300~1400本の記事をリリースしてきましたが、まだまだ網羅出来ていませんので、まだまだmola!します、よろしくお願いいたします。

仕事柄、他地域での公演や舞台芸術に関わる機会がい多い身としては、モノや情報や人が集中する大都市は例外としても、九州の演劇は非常に活発で恵まれた環境だなぁと感じています。

9月に福岡で開催されたばかりの九州演劇人サミットは長年、「九州の演劇」や「地域の演劇」を強く意識したシンポジウムやワークショップ、公演などを開催しているし、北九州芸術劇場や宮崎県立芸術劇場が行っているプロデュース形式の公演、熊本では実行委員会形式で行われている『DENGEKI』、宮崎の三股町では九州演劇の物産展といった趣の「まちドラ!」など九州の舞台芸術を強く意識した公演や催しも存在します。こうして挙げてみると、「大都市は例外としても」と書きましたが、「大都市にはない九州固有の恵まれた環境がある」と表現したほうが良いかもしれません。

今年は特に九州の劇団さんが、九州を飛び出て活発に活動していると感じています。宮崎の劇団こふく劇場は全国10箇所ツアーを敢行中。北九州のブルーエゴナクは、5月にせんがわ劇場演劇コンクールに参加後、9月はこまばアゴラ劇場で上演、12月にはロームシアター京都で新作の上演。熊本の劇団きららは熊本・福岡・東京ツアーを先日発表されたばかり。

そのほか、演劇集団非常口(鹿児島)、万能グローブガラパゴスダイナモス(福岡)、不思議少年(熊本)、が九州外でのツアーを控えており、様々な団体さんが九州の演劇を発信することになっていますね。また、長崎のF’s Companyは九州を飛び出てではなく、「アトリエPenta」という拠点で田上豊(田上パル)さんやごまのはえ(ニットキャップシアター)さんという九州外のアーティストを迎えての創作と発表を行います。

そもそも「九州の演劇」や「地域の演劇」ってなんなのでしょうか?九州の団体さんの活動をさらっと紹介しましたが、すべて九州の団体の活動ではあるけれど、どれもそれぞれ固有の作風・カラーで勝負されてます。もしかしたら、、、ですが「九州の演劇」や「地域の演劇」というのは、その土地の人がその土地やその人の事情で演劇に関わったら「こんなんなりました」って結果くらいなのかもしれません。九州は、そういった過程や結果を語り合い、披露し合い、次に繋がる何かが上手に機能しているのかもしれませんね。

先程、紹介した団体さんでもう少し紹介したい団体さんがあります。

鹿児島は焼酎処で有名な「伊佐」という人口25000人の土地があります。県外から伊佐を訪れるなら、日に何本かしかないバスに乗って……というような場所に伊佐は存在します。

そこで17年活動している演劇集団非常口が、初の九州外公演を東京はこまばアゴラ劇場で11月に行います。作・演出の島田佳代さんは、九州戯曲賞大賞を受賞するなど劇作家としての評価はされてきましたが、今回は劇団として大きな挑戦と言って良いのではないでしょうか。

島田さんは、今回の挑戦を以下のように述べています。「町でひとつの劇団ということもあって温かい目で観ていただけることも多く、人にも環境にも大変恵まれています。今回、初めて九州を飛び出してみることにしました。温かさから離れ、自分たちのことを全く知らないお客様にも作品を観ていただきたいと思いました。自分たちが創ってきた演劇がどう受け止められるのか、受け止めてもらえるのか、楽しみで、そして怖いです。怖いけれど、今がきっと挑戦するべき時だと思うのです。17年間の活動を信じて、挑みます。」

もしかしたら、「九州の演劇」や「地域の演劇」ってのは島田さんのこの言葉に集約されているのかもしれません。

各地で演劇に携わっている方々が、なんやかんやがんばっているので「じゃあボクも」という気持ちになります。

合同会社kitaya505 代表:北村功治

2018.09.04

はじめましての方も、そうでない方も、今年の3月まで東京の北区王子にある花まる学習会王子小劇場という劇場の芸術監督を務めていました北川大輔と申します。

うちの劇場の主なミッションは首都圏内のスタートアップ期の劇団の支援ではあるのですが、同時に他地域で活動する劇団の東京公演の支援も行っており、ありがたいことに少なくない数の九州で活動する劇団さんとのご縁がありました。劇場を使ってもらった劇団さん以外にも、東京公演のご相談をいただくこともありました。

今日はそのような環境の中で考えた/見えた九州の小劇場界隈のことについて、僭越ながら少しお話できればと思います。

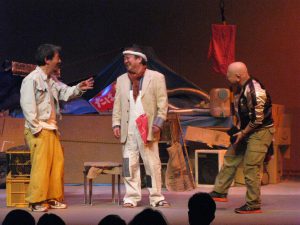

※青年センター(福岡市)にて

これまで劇場を使ってもらった他地域の劇団さんに言ってもらったことで印象に残った言葉の一つに「ライバルと思える相手が見つけやすい」ということでした。

私自身、2014年に福岡で2作品、今年熊本で1作品、それぞれ自分の作品を上演する機会をいただきました。普段自分が活動している地域ではない場所で上演することについての意味を考え続けてきました。

「自分自身の文脈と作品とが切り離されて語られることへの期待や、それによって自分が何を得られるのか」ということをこれまで思い、またそういったことを旅公演のすすめとして相談される際には話してきました。

そんな中で、うちの劇場での上演をそういうふうに思ってくれていたのだ、とありがたく思ったことを覚えています。

「走ることは一人でもできるけれど、競争は相手が居ないとできない」以前ウチの劇場主催のワークショップに参加してくれた人が言ってくれたのですが、競争する相手、競争でなくても、隣で走っている相手、をみつけることは、確かに自分にとっても創作の上で大きな支えになったことを思い出します。

そして、九州ではその「隣で走る人」というのがとても良く可視化されている、可視化されるチャンスが有るな、と思ってみていました。

九州戯曲賞然り、短編のコンペ企画であったり、九州の演劇人が隣で走る人を見つける機会に恵まれていることに羨望の眼差しを向けていました。

もちろん昨今の小劇場を取り巻く環境に対する諸問題や、その問題へのアプローチの様々といった課題はあるでしょうが、それをしてもこの九州、という単位でのつながりの豊かさの確かさを感じます。もちろん最終的には創作は孤独との闘いに収斂されるところも多々ありますから、のべつまくなしに繋がりだけ作ってりゃあいいってもんでもないことは言うまでもありませんが、それでも。隣を走る人の顔が見える、ということの有為さを思います。

そして、今回そんな場所「九州演劇人サミット」にお呼ばれしていただくことができました。

もしよければ、特にいま隣のライバルの顔が見えない方にこそ、共に演劇というメディアを選択した人の顔を見にでも、ぜひ足を運んでいただければと思っております。会場でお目にかかれることを楽しみにしております。

北川大輔

2018.07.01

九州演劇人サミットを下記の通り、開催いたします。

◆九州演劇人サミットin福岡

~九州演劇シーンが熱くなる~

九州演劇人サミットは、熊本県立劇場で行われた日本劇作家大会2005 熊本大会(日本劇作家協会主催)の中のプログラムとしてはじまったトークイベント。

九州各地で活躍する演劇人が一堂に会し、それぞれの地域の演劇事情や課題・展望などを語り合い、九州演劇界の活性化と交流を促進することを目的としています。

演劇が好きな方、演劇をやってきた方、そして演劇をやろうとしている方、みんな集ってこれからの演劇の話をしましょう!

■日時

2018年9月9日(日)15:30~17:30

■トークテーマ

・九州各地域の状況

・九州演劇シーンのこれからについて

詳細は、公式サイトをご確認ください。

九州演劇人サミットin福岡 公式サイト

2018.06.01

はじめまして。

宮崎県宮崎市を拠点に活動している劇団歩く窓と、FLAGの代表の伊藤海(31)です。

宮崎の演劇の状況、2018年、いまのところをお伝えしたいと思います。

宮崎にある演劇の団体は、活動の濃淡はありますが、およそ40団体、今あるようです。

大体週ごと、多い時には同日に3〜4つの公演が行われているような状況です。

特に、高校生〜20代前半の若い世代が増えた印象です。

宮崎県立芸術劇場が主催する「アートな学び舎」や「トライアル・シアター」、三股町立文化会館が主催する「まちドラ!」をはじめとした、劇場が開く市民参加企画は、それら若い世代ばかりでなく大人まで、質の高い演劇に直接関わるきっかけの場になっています。

そしてそこでの出会いが、他団体に出演し合ったり、研磨し合ったりしながら新しい作品を生み出しています。

FLAGのここ最近の作品もまた、そうして出会った人たちに支えられてきました。

とは言え、相変わらず、と言うのも何ですが、男性が少ない。

参加する、に留まる人も多いです。

ある年齢を迎えて、ああ、最近見ないな…って人も増えてきました。

人もどんどん余所へ出て行きます。

ずいぶん昔の、宮崎の歴史を伝える資料にも同じ事が書かれていました。

いちばん必要なものは、それぞれその時々で変わるもの。

どこでやるにもそうなんだろうなって思ってしまいます。

そういった土地土地の気風の中で作品を生み出していくことは、人により向き不向きがあるかも知れません。

みんな、この宮崎という場所でそれぞれに、やりがいや、こだわりや、分かち合いたいものを懸命に生み出そうとしています。できるなら遠くの人まで届くようにと。

つい先日、劇団こふく劇場が、三股町などでの活動を評価され、地域づくり顕彰大賞を受賞されました。

現に今この文章を綴っている今、私はその渦中であるところの「まちドラ!」で町民との作品づくりのため、三股に来ています。

これら先達の作ってきた流れと、大きな壁と、向き合いながら、日々を過ごしていきます。

それが終われば、すぐに宮崎県立芸術劇場で「三文オペラ」の稽古が始まります。

そして、演出・永山氏の言葉を読者の皆様にもお伝えしますが、必ず、もう一度、生まれるでしょう。

私は今回、出演となりますが、とてもこの公演を代表して何かを言う立場にはないかもしれません。

ですが、一度は生まれて来られなかった悲しみも、作品の完成にかけた時間や情熱も、作品の観劇を楽しみにされていた方々への多大なご迷惑も、なかったことにはしません。ふたたびの最後までを、信じて作っていきます。

この上演にかかる、制作の方々の努力も今なお続いています。

みんな演劇のもつ力を信じています。

何度でも言い続けます。

どうかまた、宮崎でお会いしましょう。

劇団歩く窓代表・FLAG代表

伊藤海

撮影:T.Saita

2018.03.06

初めて掲載させて頂きます。

私は、長崎市演劇協会会長で、劇団アクターズ主宰の川下 祐司と申します。

平成30年3月17日(土)から25日(日)まで、

長崎市チトセピアホールで、第66回長崎市民演劇祭が開催されます。

1952年、第1回目が開催されてから66年。

1度も中止することなく続けて来ました。

長崎に原子爆弾が投下されて7年しか経ってない混乱の時代に、この演劇祭を始めた先人たちに只々脱帽です。

第1回目から、今までの全記録も残されており、66年間、只単純に娯楽としての演劇を一貫していたのも、長く続けられている要因だと思います。

しかしながら、近年、演劇祭運営に関し段々低迷しており、観に来る客もさることながら、参加できる劇団も減少しています。

現在、長崎市内に在籍している劇団は、私が把握しているだけで、9団体。

大学のサークルや少人数でユニットを組んでいる劇団を入れれば、もう少しあるかもしれません。

只、活動している劇団、休止している劇団さまざまで、全体像は掴めていません。

長崎市演劇協会自体も、昔ほど勢力は無く、以前は長崎で活動している劇団は全て加入していたみたいですが、今は殆どの劇団が加入していません。

長崎市演劇協会で実働しているのは3人しかいなく、その3人もかなり年齢は上です。

課題は、どこの地域も同じだとは思いますが、若い演劇人がいなくて、どの劇団も若手育成にかなり苦労していることです。

いろいろ努力もしています。

以前は、会場の関係もあって、1日に5団体や6団体が上演していたのですが、近年は1日1団体に変更して、劇団にとってもお客さんにとっても、時間の余裕をとれるようなシステムにしたり、格安通しチケットを販売したりと、試行錯誤しております。

また、長崎市民演劇祭なので、長崎市の劇団が主になって行っているのですが、最近は、1団体だけですが、市外枠を設けて、長崎市以外の劇団にも参加して頂き、演劇祭を盛り上げてもらっています。

このように、いろいろやってはいるのですが、集客数は昔に比べるとかなり落ち込んでいます。

劇団によって集客数や客層は異なりますが、1公演あたり、150人をめどに想定しています。しかし、なかなか難しいのが現状です。

出演者のチケット販売に対する考え方も随分変わって来ています。

昔は、1,500円のチケットを売る為に、3,000円の飲み代を使っていたものですが、今はチケット1枚も売らない人もいる状態です。

今の時代、「チケット売れ!」と強制できないのが、もどかしいです。

今回の演劇祭は、市内劇団6団体7演目の公演で、市外枠は大分県から「金平糖企画」さんに参加して頂くことになりました。

もしこのコラムを見て、「参加してもいいよ」と思われる劇団がいましたら、長崎市演劇協会まで、ご連絡下さい。

因みに、来年の開催日程は決まっております。

詳しくは長崎市演劇協会のホームページをご覧下さい。

生活の殆どがデジタル化されている現代社会において、アナログの演劇がどこまで生き残れるか分かりませんが、100回目を目指して頑張ります。

私は生きていないと思いますが、少しずつでも演劇人口が増え続けていければと思っています。

現在57歳。願わくば、100回目を観てから、息を引き取りたいです。

長崎市演劇協会会長

長崎市民演劇祭実行委員長

川下 祐司

2017.11.09

こんにちは。

佐賀で活動しています、劇団Ziシアター代表の辻恵子です。主に演出として活動しています。このコラムに寄稿させていただくのは2回目で5年ぶりとなります。

5年。皆さんの地域の変化はいかがですか?

佐賀は少しずつ変化していっています。

新たに演劇を始めた人もいますし、新たな団体もありますが、この地を離れていった人も辞めていった人もいます。また、ステージマロの閉館であったり、金曜ショー劇場がその活動を終えたりと、決して良い状況とはいえません。

けれど確かに、緩やかではあるけれど「演劇」という文化の裾野は広がっている、そう感じています。

どのように広がっているかというと、「演劇」というツールを使って「何かを伝える」という形です。演劇自体が何かを伝えるものですから当たり前です。が、その上演の場は劇場ではなく、学校や公共施設など劇場以外の様々な場所です。

伝えるものは地元の歴史や偉人であったり、子育てや未来についてだったり、また、防犯や詐欺防止などの啓発劇としての上演もあります。

なんだ、と思われるかもしれませんが、以前の佐賀にはあまり無かったことです。

その中でも佐賀県まなび課が実施している「ちょこっとみらいのHAPPYカンジル事業」は行政と地元の劇団が協働で行っている事業で、2013年から2017年まで実施されており、主に高校生を対象に上演されています。(各年20箇所程度。)

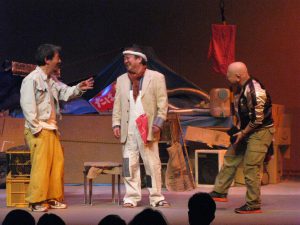

※劇団「とんとこパピィ」による上演の様子

未来へのイメージを明るく楽しいものに感じてもらう為に構成された寸劇とトークショーというプログラムは非常に好評で、また、目の前で観る演劇を提供するという点でも非常に意味のある事業となっています。(※当初3年間はさがユースシアターが実施。)

※トークショーの様子

また、同じく佐賀県まなび課による「文化体験・鑑賞教室」も2012年から継続されています。

これらの事業の効果が見えてくるのはまだまだ先のことでしょうが、少なくとも、地元で活動する劇団が学校に来て上演してくれたという体験は、子ども達にとってすばらしい思い出になっているのではないでしょうか。

さて一方、劇場で上演される地元劇団による公演はというと、あまり活発といえる状況ではありません。定期的に活動している団体も少なく、また「観劇」が身近なものになっているともいえません。

そもそも、観劇人口が少ないのかもしれませんが、市民劇場や子ども劇場など歴史ある活動団体もあり、観劇の機会が無いわけではありません。

何かしら「壁」のようなものがある、そのようにも感じています。

これらは佐賀で演劇に関わる団体すべてに通じる課題なのかもしれません。

そんな状況の中、今とっても元気がある団体が「佐賀若手劇団さわげ」です!

2014年に開催された佐賀・若手劇団演劇祭をきっかけに活動を始めた団体で、これまでに3回の公演を行い、来年1月に第4回公演「大罪」を上演します。

※佐賀若手劇団さわげ第3回公演「エキサイトリリー」より

5年前には少数だった20代が今とっても元気な佐賀演劇界です。彼らの活動が今後どのような展開を広げていくのか?また、ここからどんな演劇が生まれてくるのか?5年後、この佐賀の演劇がどのように変化を遂げているのか?

とっても小さい県、佐賀。

けれど、北部九州各地に近く、福岡、久留米、少し足を延ばせば熊本、北九州、長崎、佐世保にも行けます。佐賀にこだわることなく、その活動の幅を広げていって欲しいですし、また、それらすべてが次に繋がっていくと思っています。

5年後。

この佐賀で「演劇」が更に身近なものになっていますように。

辻恵子(劇団Ziシアター 代表、佐賀演劇連盟 理事)

2017.07.22

7月21日に福岡市内にて、九州戯曲賞最終審査をおこない、

以下の通りの審査結果となりました。

■最終審査候補作品(5作品)

守田 慎之介(福岡県行橋市)『ハレハレ。』

石田 聖也(福岡県福岡市)『反復する、イクツカノ時間と、交わる、イクツモノ時間の中で、僕等にできる、イクツカノこと。』

瀧本 雄壱(福岡県福岡市)『末枝の沙果』

福田 修志(長崎県長崎市)『たゆたふ』

米田 翔太(鹿児島県鹿児島市)『戦略的未亡人 みちるさん』

■最終審査員

中島かずき 市原佐都子 桑原裕子 松井周 佐藤信

■審査結果

大賞 守田 慎之介(福岡県行橋市)『ハレハレ。』

最終審査員選評、最終審査審議過程については後日、当サイトにて公開予定です。

■大賞受賞作「ハレハレ。」の戯曲データを期間限定で公開しております。

ダウンロード可能期間は3日間です(7月25日(火)13:23まで)。

http://dtbn.jp/BnG9gLW

2017.07.11

はじめまして。宮崎県立芸術劇場 演劇ディレクターの立山ひろみです。劇作家・演出家として、現在は、東京と宮崎を拠点に活動しております。

宮崎を舞台に、その土地で生きる人々を描くシリーズ「新 かぼちゃといもがら物語」

第一回公演『板子乗降臨』

宮崎県出身。東京の大学で演劇について学んだ後、劇団黒テントに入団し、演出デビューしました。2009年に独立してひとりユニット「ニグリノーダ」の旗揚げ公演を行い、オペラシアターこんにゃく座や、劇団うりんこなどで演出させて頂いたり、キラリ☆ふじみの主催する、市民によるキラリ☆かげき団の演出などや、ワークショップを行っています。

前任の永山智行さんから、たくさんの事をご教授頂いたのですが、なかでも「宮崎県立芸術劇場が、県の劇場であり、けれども、宮崎市にある」というお言葉を訓戒にしています。

公共劇場の中でも、県の劇場と、市町村の劇場では、やれる事、やるべき事が、さまざまに異なるからです。宮崎県立芸術劇場の演劇・ダンスのプログラム、および、講座の構築が大事な仕事でありましたが、同時にもっと「広範囲な仕事」として、就任時考えたのは、「どこの劇場に、どのアーティストが関わっているか」という点です。

宮崎県がとても広域なので、宮崎市にある、宮崎県立芸術劇場に気軽に来られない県民の方々にとって、舞台芸術をどう身近に感じて頂くか。その方法に関しては、宮崎で活躍されている実演家の方々、また、あらゆる会館の方々と協力して、一歩一歩歩んでいこう、という事を考えました。

“虹の架け橋事業”ロミオとジュリエット

昨年から始まりました「こどももおとなも劇場」は、当劇場と、宮崎県内の会館で上演して頂けるよう、“虹の架け橋事業”というのを行っております。昨年のカンパニーデラシネラ『ロミオとジュリエット』は、小林市文化会館で、今年度のオペラシアターこんにゃく座オペラ『森は生きている』は門川町総合文化会館で上演致します。

また、同じく昨年から始まった講座「アートな学び舎」では、単独の講座をご用意し、昨年度は「からだでコミュニケーション」を都城市総合文化ホールMJと合同で。今年度は「わくわくドキドキ親子で体操」を、小林市保健センターでも行います。宮崎県立芸術劇場の事業で、他館にもご協力頂けるところは、届けていき、他館がどういう活動をされているか、という事に、リーチしていくというのが大事だと考えています。

アーティストや会館の方々にヒアリングをさせて頂きました。永山さんの主宰されている劇団こふく劇場が、三股町立文化会館と門川町総合文化会館とクリエイションも含め協働作業をされていますし、延岡総合文化センターは劇団ぐるーぷ連の実広健士さんがシニア劇団をやっていらっしゃいます。

宮崎市民プラザや、サンA川南文化ホールは、劇団ペテカンの本田誠人さん、ユニット「あんてな」のプロデューサー本田泉さんが、協働でクリエイションされていますし、都城MJホールは、アーティストではないですが、敏腕プロデューサーの松原正義さんがいらっしゃるので、本当に市町村の公共劇場として、見本となるような活動をされていると思います。小林市文化会館は、劇団25馬力が活動拠点にされているので、昨年の『ロミオとジュリエット』でも大変ご活躍頂きました。

こんなにも、劇場とアーティストが、手を組んで、きめ細やかに演劇なりの創造事業を行えているのは、とても素晴らしいと思います。

私自身は長年、関東圏での公共劇場のあり方に触れる機会が多かったのですが、地域によって、当然環境が違い、課題が違うので、参考にならないという印象もありました。

しかし、ヒアリングを重ね、いろんな地に足を運び、前述のような、アーティストと劇場の協働関係を鑑みるに、宮崎で起こっている事は、日本全体として考えても、他地域に対して十分に誇れる「素敵」な事だと思いました。アーティストが、劇場についていると、劇場自体の顔が見えるので、演劇を志したいというような場合も、私がこどもの頃よりも身近に、モデルがいる、という環境が創出されているのではないかと思います。

演出家、振付家、音楽家が宮崎に滞在し、

一般参加の出演者らと約1週間の創作期間で舞台作品を作り上げる

「トライアル・シアター」

もちろん、まだまだ劇場に足を運んだ事がない、という県民のみなさんもいらっしゃるかと思いますが、今年度も、一人でも多くの、みなさんに、自分のこととして、愉しんで頂けるように、演劇・ダンス事業のプログラムを行いました。昨年のシーズンテーマが「骨をたしかめる」。今年度のシーズンテーマは「呼吸をととのえる」です。昨年基盤になる「骨をたしかめ」た結果、いま、必要なのは、忙しすぎる現代に「呼吸をととのえる」ことだと思いました。

ぜひ、今後の宮崎県立芸術劇場のプログラムや、宮崎の演劇、ダンスシーンに引き続きご期待頂けたらと思います。

立山ひろみ(宮崎県立芸術劇場 演劇ディレクター)