2014.12.10

九州戯曲賞受賞作品が書籍となりました。

九州戯曲賞受賞作品「となりの田中さん」(幸田真洋)、「喜劇ドラキュラ」(木下智之)が1冊の書籍となりました。

下記の会場にて、1冊1500円で販売いたします。

2014年12月10日(水)-12月23日(火)

ぽんプラザホール 劇団HallBrothers「となりの田中さん」上演ロビー

2015年1月11日(日)

大野城まどかぴあ 第6回九州戯曲賞 関連企画トークイベント ~劇作家を知り、戯曲の声をきく~

Kyushu Regional Theater Arts Council

2014.12.10

九州戯曲賞受賞作品「となりの田中さん」(幸田真洋)、「喜劇ドラキュラ」(木下智之)が1冊の書籍となりました。

下記の会場にて、1冊1500円で販売いたします。

2014年12月10日(水)-12月23日(火)

ぽんプラザホール 劇団HallBrothers「となりの田中さん」上演ロビー

2015年1月11日(日)

大野城まどかぴあ 第6回九州戯曲賞 関連企画トークイベント ~劇作家を知り、戯曲の声をきく~

2014.12.08

2014年に九州戯曲賞 大賞を受賞した作品「となりの田中さん」(脚本・幸田真洋)が12月11日より、ぽんプラザホールにて再演されます。

12月21日(日)14:30の公演終了後には、九州戯曲賞で最終審査をされた岩松了氏をゲストに迎えたアフタートークも開催されます。

劇団HallBrothers

「となりの田中さん」

脚本・演出 幸田真洋

日程:12月11日(木)-23日(火) ※12月10日(水)はプレビュー公演

会場:ぽんプラザホール(福岡市博多区祇園町8番3号)

料金:前売り1,800円 2,000円 ※各種割引あり

予約・問合せ

劇団サイト http://www.h-bros.net

2014.11.16

福岡を拠点に活動している劇団HallBrothers主宰の幸田真洋です。

劇団HallBrotgersは1999年に結成。今年で15年になります。そしてその節目の年に、九州戯曲賞大賞をいただきました。やったー!…年甲斐もなくはしゃいでしまいました。すみません。

7月に受賞してから今まで、ずっとはしゃぎっぱなしです。やはり、率直に嬉しい。

過去四回応募してきましたが、一度も最終選考に残ることはなく、つまり全くかすりもせずに落選してきました。

それが初めて最終選考に残ったかと思ったら、大賞まで頂いたのですから・・・嬉しいに決まっています。もう一回はしゃぎます。やったー!

・・・とはいえ、もしかしたら、これが奇跡の一回だったのかもしれません。

なんてことを考えると

「この先、大丈夫だろう?ちゃんと良い作品が作れるのだろうか」

とドキドキしてしまいますが、いやいや、そんなことはないと自分に言い聞かせています。

四度落選した経験が、地力を高めてくれたはずだ、と。

一番最初に応募したのは2008年の第一回の時でしたが、当時は、今思うと何も考えていなかったです。なんとなく本を書いて芝居を作っていました。

それなのに根拠のない自信ばかりありました。最終選考くらい、軽く残るだろう、と。

それがあえなく惨敗。

送られてきた一次審査員の講評を見て、初めて自分の考えの足りなさ、浅さに気付きました。

人間は自分が見たいものしか見えません。

その事に気付かせてくれるのは、他人からの客観的な評価です。

「あ、そういう見方、してなかった・・・」

「そんな細かいとこ、考えてなかった・・・」

「そういうところまで考えなくちゃダメなの・・・?」

などなど・・・

自分に都合のよいようにしか戯曲を見ていなかった事に気付かされました。

それから、僕は生まれ変わ・・・れませんでした。

「でも、お前に見る目ないんじゃないの?」

など、自分に都合がいいように言い訳を重ねてきました。

そして、知り合いの演劇人が最終選考まで残るのを見るたびに、嫉妬と悔しさばかり募らせていったのです。

けれど、さすがに何度も落選していると、自分に問題があるのではないかという事を認めざるを得なくなりました。

それから、自分の作品に対しての見方が少しずつ変わっていき、結果に繋がったのかな、と思います。

言い訳したり、あきらめたり、考えなかったり、甘い自己弁護だったり・・・

戦わなければいけないのは自分だという事に気付かせてくれた九州戯曲賞は、僕にとって大きな存在です。

そして、新たな出会いの場にもなりました。

受賞作『となりの田中さん』を12月11日(水)から23日(火・祝)まで、ぽんプラザホールでロングラン公演をするのですが、その中で最終選考委員を務めていただいた岩松了さんとアフタートークをさせていただくことになりました。

岩松さんに芝居を観てもらえて、その上、アフタートークまでしていただけるなんて、九州戯曲賞がなければ実現しなかったことです。

最後に、こういう機会を与えてくださった九州戯曲賞を支えるすべてのみなさま、ありがとうございました。

(劇団HallBrothers主宰 幸田真洋)

2014.09.30

芸術の秋、各地で様々な催しが行われている。演劇も・・・と言いたいところだが、鹿児島では秋の公演は少ない。演劇に適した公立ホールはほとんどなく、しかも大変な倍率の抽選に当たるかどうかは運次第では、なかなかスケジュールを組むこと自体が難しい。勢い倍率の低い夏や春先で公演計画を立てる。あるいは鼻からそのような会場は捨てて、自ら新しい空間を探して街を彷徨うことになる。

次は役者とスタッフ。それぞれの劇団に所属する役者やスタッフの数は限られている。となると、鹿児島の小さな演劇の世界では、客演やスタッフ協力は当然。行ってみると結局同じ役者、同じスタッフの名前が続くことになる。観客も同じだ。それぞれに固定客を持ってはいるが、それ自体ささやかなもので、しかもかなり重なっている。結局小さい空間でこじんまりといわゆる「内輪」で互いに見合うことになる。

そんな中で演劇は育つだろうか。

もちろん、作家は懸命に書き、演出家は懸命に立ち上げ、役者は懸命に舞台に立つ。それは純粋に素晴らしい。しかし、それ自体が目的になっていないか。その先に足を踏み出すきっかけを見つけ出せていないのではないか。必要なのは「外」の視線だ。「外」の視線に曝されたとき、初めて舞台は身構える。改めて自分の立ち姿を考える。自分を知らない人間の存在に怯え、だから必死に伝えようとする。この姿勢がなければ、どんなにすばらしい芽も、成長する前に枯れてしまうだろう。

鹿児島の演劇人はその危機感から「鹿児島演劇協議会」を立ち上げた。「井の中の蛙」が「大海を知」るために手を結んだ。それから早や7年。他所を真似、演劇見本市やリーディング公演で、劇団同士の交流と人材育成、そして観客層の開拓に力を入れてきたつもりだ。県外の公演に参加する劇団も出てきてはいる。しかしまだまだ状況は厳しい。現状に甘んじ、自己満足の芝居作りになっていないか、私たちは自分自身を見つめ直さなくてはならない。

そんな中、2015年秋に鹿児島県で第30回国民文化祭が開催される。鹿児島演劇協議会も「現代劇の祭典」を担うこととなった。企画は①全国のアマチュア劇団の交流 ②鹿児島演劇協議会による新作公演と県民参加企画 ③全国の先進的な優れた舞台の披露の3つ。

アマチュア劇団の交流はすでに全国に参加募集を発信した。全国からどのような劇団が参加してくれるのか楽しみにしている。先進的な舞台公演には青森の渡辺源四郎商店にお願いした。県民参加企画には県外の演出家の力を借りる。いずれも外から鹿児島を見てもらうとともに、私たちも「大海」を知るきっかけになることを期待している。そして協議会として初めての新作公演は鹿児島出身の芹川藍さんに作・演出をお願いした。80年代日本演劇を引っ張った劇団「青い鳥」の中心メンバーであり、今も精力的に演劇活動を続けている芹川さんは、鹿児島の演劇人にとって親の世代。私たちはこの世代の違いという「外」の視線から学んでいきたいと思っている。

そして何より、この国民文化祭が「イベント」として終わるのではなく、鹿児島の演劇の新たな転換点となることを望んでいる。ぜひ、九州の仲間たちにも、その現場に立ち会ってほしいと思う。

最後に、九州の仲間たちへの提案。各県で頑張っている劇団の九州巡回公演ができないだろうか。1年に1団体、各県持ち回りで推薦した劇団が九州各地で公演を打つのだ。旅費宿泊費は各県で折半。そうすれば劇団にとっては同じ作品を九州全体のお客様に見てもらうことができ、観客にとっては地元にいながら九州各県のすぐれた作品を観る機会が生まれる。更に各県の演劇人との交流も深まるだろう。これも「外」の視線に耐えられる作品を産み出すことになるのではないだろうか。

鹿児島演劇協議会理事 丸田真悟

2013年に九州戯曲賞 大賞を受賞した作品「タンバリン」(脚本・後藤香)がこの夏、福岡・釜山の2都市で再演されます。

劇団 go to 福岡・釜山公演

「タンバリン」

脚本・演出 後藤香

■福岡公演

日時:2014年8月13日(水)17時/20時 、 14日(木) 13時/17時

会場:ぽんプラザホール(福岡市博多区祇園町8番3号)

料金:前売り1,500円 当日2,000円

■釜山公演

日時:2014年9月13日、14日(木)

※詳細は決まり次第、劇団HPにて発表予定

予約・問合せ

劇団サイト

http://lets-goto.com/nextstage.html

2014.07.29

梅雨が明けて、いよいよ夏本番です。短い夏を思い切り楽しみたいと思っています。はじめまして、こんにちは。宮崎県立芸術劇場で演劇を担当している工藤治彦です。

おかげさまでここ数年、宮崎の演劇事情は活発になってきています。それを実感させる要因は大きくわけて、1.公演数の増加と2.宮崎を中継地とした九州や日本各地の演劇人の交流の2つです。

まず1つ目の公演数の増加ですが、5年前と比較した場合、おそらく公演数は倍近くになっています(正確に集計したわけではありませんが、、、)。都城市の劇団こふく劇場や小林市の劇団25馬力といった、以前からの劇団に加えて、新規の劇団やユニットなどが誕生してきたことが大きな要因です。もっとも元々の数が少ないので、倍増したといっても把握しきれる程度の数ではありますが。大都市圏のような小劇場施設や、熊本の早川倉庫のような空間があるわけではないため、公立の施設に加えて、古い商店街の路地なども活用して上演がおこなわれています。

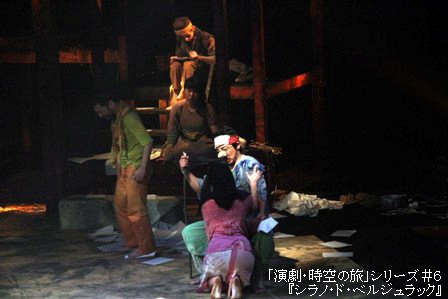

2つ目の演劇人交流の象徴的なプロジェクトとしては、三股町立文化会館の「まちドラ!」、当劇場がおこなっている「演劇・時空の旅」シリーズが挙げられます。「まちドラ!」は九州各地から集まったカンパニーや演出家によるリーディング公演等、「演劇・時空の旅」シリーズは九州だけでなく日本各地で活躍する俳優らによる作品創作、とそれぞれの形態は違いますが、いずれも宮崎県外から演劇人を集めて、共同で1つのプロジェクトに関わるという点で共通しています。

そして、重要なのがこれらの取り組みに関わる県内の人材が共通しているということです。

もちろん、すべてのプロジェクトや動きで関わる人材が共通している訳ではありません。

ですが、お互いが「顔が見える」距離にあるため、それぞれの動きをとらえることができ、結果として、お互いの活動が影響を及ぼしあって、有形無形の波及効果が出ているのです。

人口規模も演劇マーケットも小さい宮崎ですが、それがここでは大きな利点として作用しています。

もう1つ大事な点を挙げるとすれば、外部との交流を積極的に取ろうとしているという点です。積年の願いが実を結び、ようやく高速道路が整うような「陸の孤島」宮崎県では、待っているだけでは誰も何もやってきてくれません。こちらから外に出て行くか、外からやってきてもらえるようにしなくてはならないのです。

ここでも一見すると不利な点が、高いモチベーションという利点に変わっています。

宮崎県立芸術劇場では、昨年から「えんげき・とれたて新鮮市」というプロジェクトを開始しました。この取り組みでは、宮崎で活動する30歳未満の演劇人による「みやざき演劇若手の会」とともに事業の運営を行い、「みやざき演劇若手の会」の短編オムニバス公演と公募によって選ばれた他地域のカンパニーが、劇場施設を会場にしてそれぞれの作品を同時上演します。

また、8月9日、10日には宮崎市制90周年事業の一環として、宮崎県演劇協会25周年事業『波の上の青い島』が上演されます。この公演では、作・演出に日南市出身の劇作家・演出家の中島淳彦さんを迎え、書下ろしの新作を都城市出身の井之上隆志さんとオーディションで選抜された県内俳優で創作上演します。

首都圏や大都市圏の状況が恵まれていると言っても、各地ともはじめからそうした状況が存在していたわけではなく、先人たちの努力の積み重ねがあって今の形ができているはずです。

宮崎でやっていくことを選んだ私たちも不利な状況を嘆くのではなく、それを逆手にとるくらいの気持ちで、一歩づつ前に進んでいきたいと思います。

まだまだ道半ばです。

(公財)宮崎県立芸術劇場 工藤治彦

2014.07.23

7月21日に大野城まどかぴあにて、九州戯曲賞最終審査をおこない、

以下の通りの審査結果となりました。

■最終審査候補作品(5作品)

守田 慎之介 (福岡県行橋市) 『ボクと彼女の、花。』

幸田 真洋 (福岡県筑紫野市) 『となりの田中さん』

田中 俊亮 (長崎県長崎市) 『放解←(カイホウ)』

木下 智之 (福岡県福岡市) 『喜劇ドラキュラ』

大迫 旭洋 (熊本県熊本市) 『東京ジャングル』

■最終審査員

岩松了、中島かずき、古城十忍、横内謙介、岡田利規

■審査結果

大賞 幸田 真洋 (福岡県筑紫野市) 『となりの田中さん』

大賞 木下 智之 (福岡県福岡市) 『喜劇ドラキュラ』

最終審査員選評、最終審査審議過程については後日、公式サイトにて公開予定です。

2014.05.19

代替のきかない演劇の力、と言うものを実感した事がありません。

他者を、自分を、未知と出会わせワクワクさせるような事や、共感し進んで行く力を得るような事、イメージを深める事は、別に演劇じゃなくても出来ると思っています。

子どもたちと芝居をする度に、その力、を何度も見せつけられているにもかかわらず、代替がきくと思えてしまいます。

なので、「この世に演劇がなくなったら大変ですよ!」と広く言える自信がありません。

自分が好きだからやっているだけ。

何故好きなのか?

某有名漫画に影響されて始めた演劇ではありますが、それよりも、ずっと前。

国語の教科書の中の、括弧書きを読むのが楽しかったのを覚えています。

自分の言葉じゃない言葉を喋る、という事への興味が、

私が演劇を好きになった始まりだったのでしょう。

その後、括弧書きだらけの、台本、と言うものに出会います。

全部、自分じゃない誰かの言葉だらけ。

優しい言葉も、イジワルな言葉も、自分だったら言わない状況下でのそれらを読むのが楽しくて仕方ありませんでした。

芝居を続けていくうちに、それらは、自分の中にも実は存在している言葉たちなのだと気づき、以前ほど手放しで楽しめなくはなりましたが、だからか興味は更に増し、時に喜んで貰えたり、必要として貰えたり、繋がる事が出来たり、の経験が自信になり、少々の困難は越えていける力がつき、更に好きになり、で現在に至ります。

これが「演劇」でなかったら、自分はどうだったのだろうと考えると、なかったらないで、他の事で同じように進んで来たのかもしれないけれど、それでもその事の中に、

私はやはり言葉を探していた気がします。

私にとっての演劇は「言葉」なのかもしれません。

代替がきくと思えてしまうのは、そのせいかもしれないです。

そんな私に、代替がきかないと思える程の演劇の力を、言葉を、紡ぐ為に不足しているモノを探す、新たなきっかけを与えて頂いてから間もなく1年です。

今年も間もなく「九州戯曲賞」の応募が締切られますね。

ちょうど一年前、葛藤していました。

目的は、審査員の方々からの批評を受ける事だったにもかかわらず、いざとなると、それ以外の諸々が思いのほか襲って来て、応募が怖くなりました。

あの時、もし応募していなかったら、私は今も何も確認できていないままです。

自分の好きな事に対して、曖昧な自信と不信を持ったままの今でした。

受賞は、見送られるかどうかのギリギリのモノではあったようですが、

その事実も、私の糧となりました。

あの恐怖を与えてくれたのは、知名度のある注目されている、九州の「戯曲賞」だったからです。

そして、一つの確認と、糧に出来たのは、あれだけの審査員の方々に選評を頂けたからです。

この賞を支えてくれているのは、きっと演劇の力を信じている方たちなのですよね。

私のような人間にも、その機会は平等に与えられ、進む勇気を頂けた事に感謝するとともに、今年は審査員の方々を唸らせる作品の受賞が、応募者だけでなく、戯曲を書いている沢山の同志に多大な前のめりの刺激を与えられる事を祈ります。

頬を叩き応援されたかのような一年前のあの日は、さまざまな言葉に変換され、今も私の背中を押し続けてくれています。

劇団 go to 主宰 後藤香

2014.04.13

九州地域演劇協議会では、

九州戯曲賞の運営に関する寄付を募っています。

寄付は、審査にかかる経費や受賞者への賞金に充てられます。

下記のフォームより必要事項を入力の上、

銀行(振替手数料はご負担ください)にて、

お振り込みください。

振込口座はフォームでの申請を受けた後、

返信メールにてお送りいたします。

寄付受付は随時行っておりますが、

年ごとに締めさせていただきます。

2014年の寄付受付は2014年12月31日までです。

寄付:一口=5,000円

(二口目より、寄付された方には九州戯曲賞関連戯曲をお送りします。)

問合せ:

九州地域演劇協議会事務局

〒815-0033 福岡市南区大橋4-12-17-101

電話番号:050-5885-8151 電子メール:info@krtc.info